特定技能は派遣禁止?農業・漁業の例外や特定技能1号・2号の違いもわかりやすく解説

- sou takahashi

- 2025年9月6日

- 読了時間: 12分

目次:

特定技能で海外人材を雇用したいと考えていても、「派遣はできるの?」「どこまで許されるの?」と疑問に感じていませんか?実は、原則禁止されている一方で、農業や漁業では例外的に派遣が認められています。

本記事では、派遣が可能な職種と禁止されている業種の違い、違法とならないためのチェックポイント、そして今後の制度改正の動向まで、わかりやすく解説します。

1.特定技能の派遣は禁止?制度の基本を解説

特定技能1号で派遣はできるのか?

特定技能1号の在留資格を持つ海外人材については、基本的には派遣での雇用は認められていません。しかし、農業と漁業の分野に限っては例外的に派遣形態での雇用が可能です。

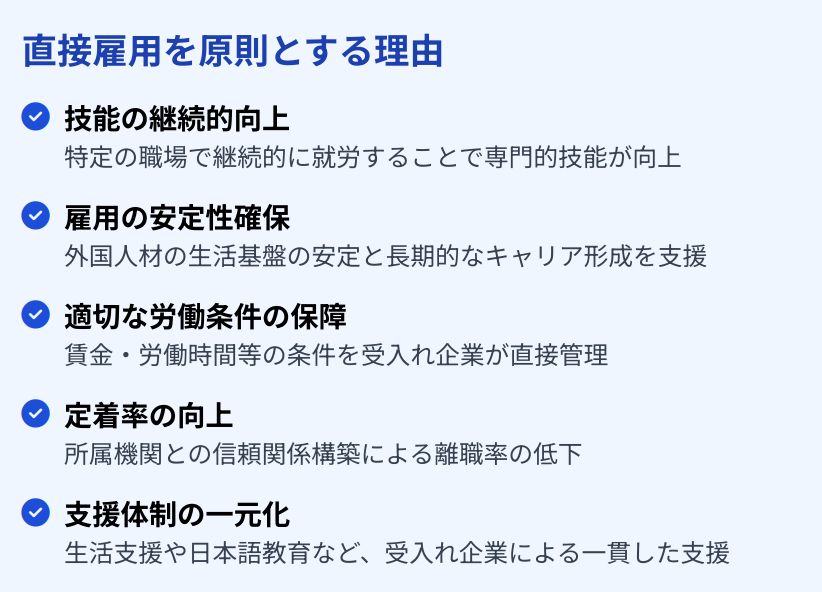

この制限の背景には、特定技能制度の目的があります。制度は、特定の業種における人手不足を補うため、海外人材を受け入れる仕組みですが、安定的かつ継続的な雇用関係を前提としています。そのため、労働環境が不安定になりやすい派遣形態は原則禁止されているのです。

一方で、農業や漁業は季節ごとの業務量の増減が激しいため、短期間の雇用需要が発生します。たとえば、農業では収穫期に一時的に大量の人手が必要になります。こうした特性を踏まえ、柔軟な雇用を実現する手段として派遣が認められているのです。

ただし、派遣を行うためには派遣元・派遣先ともに一定の要件を満たす必要があります。違法な運用を避けるためにも、制度内容を十分に理解したうえで適切な対応を取ることが求められます。

特定技能と技能実習の派遣禁止の違い

特定技能と技能実習の制度は、海外人材が日本で働くことを目的としていますが、それぞれの制度の趣旨や運用ルールには明確な違いがあります。とくに「派遣禁止」に関しては、その背景と理由が異なります。

制度名 | 目的 | 職種の範囲 | 雇用形態 | 派遣の可否 |

技能実習制度 | 発展途上国の人材育成・国際貢献 | あらかじめ限定された職種 | 受け入れ企業による直接雇用・育成指導 | 派遣は禁止 |

特定技能制度 | 日本の人手不足を補うための即戦力雇用 | 14分野(建設、介護、農業など) | 原則直接雇用(安定雇用が前提) | 原則禁止だが、農業・漁業のみ例外的に派遣可能 |

このように、どちらの制度も基本的に派遣は禁止されていますが、理由は制度の根本的な目的と運用方針の違いにあります。制度を選ぶ際は、事業の内容や雇用形態に応じた適切な制度を理解することが大切です。

特定派遣が廃止された背景とは?

かつて存在していた「特定派遣制度」は、2018年の法改正により廃止されました。背景には、派遣労働者の雇用環境の不安定さや、制度の悪用が問題視されていたことがあります。

特定派遣とは、厚生労働省への「届け出」のみで事業を始められる制度で、正社員として雇用された人材を他社に派遣する形が一般的でした。しかし、実際には正社員という形式をとりながら、実質的に日雇いや短期契約のような不安定な雇用が横行していたのです。

このような実態は、本来守られるべき労働者の権利を軽視しているとして、批判が強まりました。加えて、監督機関による管理が難しく、違法な就労や未払いトラブルの温床にもなっていたことから、制度自体が見直されることになりました。

現在では、すべての派遣事業者が「許可制」の下で運営されており、一定の資産要件や労務管理体制の整備が義務づけられています。この改正により、派遣労働者の保護と派遣先企業との責任の明確化が図られました。

企業が海外人材を受け入れる場合も、旧制度との違いを理解し、現行制度に則った適切な雇用形態を選択する必要があります。

「特定技能社員」の採用をお考えなら以下をご覧ください

2.特定技能は派遣できる?例外となる農業・漁業

特定技能の派遣が農業で認められる理由

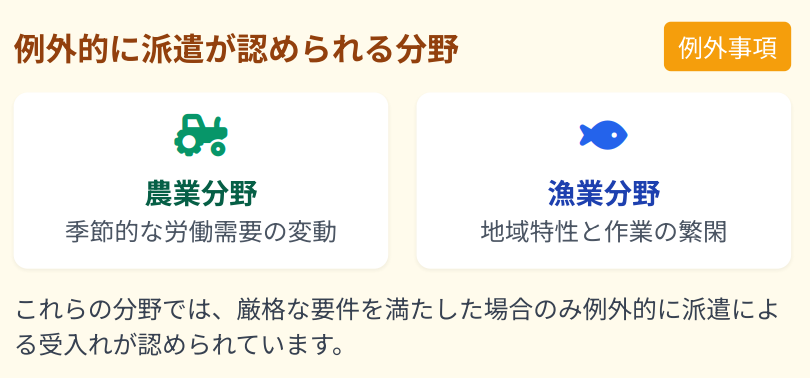

特定技能制度において、農業、漁業分野だけが例外的に派遣を認められているのは、業務の特性が他分野とは大きく異なるためです。

農業には明確な繁忙期と閑散期があり、年間を通して一定の労働力を必要とするわけではありません。たとえば、収穫期には多くの人手が必要となる一方、冬場は作業量が減少し、通年雇用が非効率になることもあります。このような変動に柔軟に対応できるのが「派遣形態」です。

また、地域によって農作物や収穫時期が異なるため、短期間だけ労働者を必要とするケースも少なくありません。派遣であれば、必要な時期に必要な人数だけ雇うことができるため、農家にとっても人件費を抑えやすく、非常に実用的な選択肢といえるでしょう。

このような背景から、限定的に特定技能社員の派遣が制度上認められています。ただし、実際に派遣を行うためには、厳格な要件を満たす必要があるため注意が必要です。

派遣可能な分野で求められる派遣元の要件

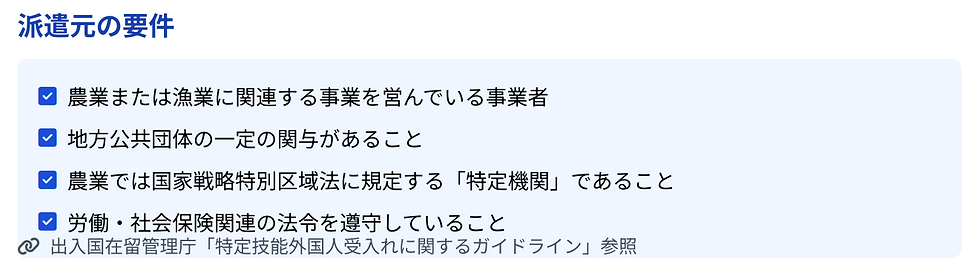

特定技能社員を派遣できるのは、農業・漁業に限られていますが、派遣元となる企業にも厳格な要件が定められています。これらの基準を満たさなければ、制度の利用は認められません。

まず前提として、派遣元は農業や漁業に関連する事業を営んでいることが必要です。単なる人材派遣会社ではなく、業界に直接関わっていることが求められます。また、地方公共団体が出資していたり、実質的に運営に関与していることも重要な条件とされています。

さらに、農業分野においては「国家戦略特別区域法」に規定される「特定機関」であることも必須です。これは、農業支援活動を適正かつ確実に行うために一定の基準を満たした団体に限られるため、事前の準備と確認が不可欠です。

これらの要件を満たしていないと、たとえ受け入れ先の農家が必要としていても、合法的に派遣を行うことはできません。制度の趣旨を理解し、計画的に派遣体制を整えることが必要です。

派遣先企業が守るべき条件とは?

特定技能社員を派遣で受け入れる場合、派遣先となる企業にもいくつかの法的要件が課されています。これは、海外人材人労働者の適正な就労環境を守るための制度的な仕組みです。

条件項目 | 内容 | 不適合の場合のリスク |

法令遵守 | 労働・社会保険・税法を遵守していること | 違法労働条件や保険未加入があると派遣不可 |

不当解雇なし | 過去1年以内に同種業務の従業員を不当解雇していないこと | 不当解雇があると受け入れ資格を失う |

行方不明者発生なし | 過去1年以内に海外人材労働者の失踪・行方不明を発生させていないこと | 管理責任を問われ、受け入れ不可 |

違反歴なし | 過去5年以内に出入国管理法・労働関連法違反がないこと | 適格性を欠き派遣先になれない |

これらの条件をクリアすることで、初めて特定技能社員の派遣を受け入れることが可能になります。適法かつ安全な雇用環境を整備し、信頼される受け入れ先であることが求められます。

「特定技能社員」の採用をお考えなら以下をご覧ください

3.特定技能で派遣が認められない職種とは?

派遣が認められていない職種一覧

特定技能制度においては、多くの分野で「直接雇用」が原則となっており、派遣は一部の例外を除いて認められていません。

派遣が許可されていない代表的な職種には以下のようなものがあります。

介護分野

建設分野

宿泊分野

自動車整備分野

外食業分野

飲食料品製造業分野

ビルクリーニング分野

素形材産業分野

産業機械製造業分野

電気・電子情報関連産業分野

航空分野

造船・舶用工業分野

これらの業種は、労働者との長期的な関係構築や、現場での技能蓄積が重視されるため、派遣という一時的な雇用形態が制度の趣旨にそぐわないと判断されています。

特定技能制度では労働環境の安定性や継続性が重視されるため、短期間の雇用や頻繁な就業場所の変動が想定される派遣形態では、業務や教育の質が保てないとされています。

特定技能2号で派遣は可能か?

現在の制度上、特定技能2号においても「派遣による雇用形態」は認められていません。1号と同様に、雇用主との「直接雇用」が原則となっています。

特定技能2号は、より高度な専門的技術と知識を持つ海外人材が対象です。例えば、建設分野や造船分野の熟練労働者がこれに該当します。長期間にわたって安定的に就業することが期待されるため、派遣のように短期的・流動的な働き方とは相性がよくありません。

また、2号は在留期間の更新が無制限であり、将来的には家族の帯同も可能です。そのため、働く環境の安定性や雇用主との信頼関係が非常に重要視されています。

このような背景から、特定技能2号でも派遣は制度的に許容されておらず、受け入れにはあくまで直接雇用が求められます。

4.特定技能の派遣は禁止でも対応可能な方法とは

労働者派遣法と特定技能の関係に注意

特定技能制度で海外人材を雇用する際、労働者派遣法の存在を無視することはできません。この2つの制度は目的や枠組みが異なるため、両方の規定を理解しておく必要があります。

特定技能制度は「直接雇用」が原則であり、派遣という形態はごく一部の例外、主に農業・漁業分野に限定されています。一方、労働者派遣法は人材を派遣という形で受け入れる企業向けの法律で、派遣先での労働条件の整備や派遣期間などに厳格なルールがあります。

この2つの制度が重なるケースでは、より厳しい基準を満たさなければならない点が注意点です。たとえば、特定技能では最大5年間の在留が可能ですが、労働者派遣法に基づく派遣期間は同じ部署で最長3年と定められています。

このような違いを認識しないまま運用してしまうと、知らず知らずのうちに法令違反となる可能性があります。

制度の趣旨や法律の違いを正しく理解し、実際の雇用形態がルールに則っているかを常に確認することが、トラブル回避のカギとなります。

派遣社員にできない特定行為とは?

海外人材を派遣社員として受け入れる場合、すべての業務を任せられるわけではありません。中には「特定行為」として、派遣では従事できない業務が定められています。

派遣で任せられない業務 | 理由 | 違反時のリスク |

医療行為 | 専門性・責任が非常に高く、派遣体制では対応不可 | 在留資格取り消し、行政指導 |

建設現場での特定作業 | 高度な安全管理や資格が必要 | 違法就労とみなされる可能性 |

通訳・翻訳など機密性の高い業務 | 情報管理上のリスクが大きい | 企業の信用失墜、行政処分 |

業務を割り当てる前に「その作業は派遣労働者が行っても問題ないのか?」という視点で確認することが、適切な運用の第一歩です。

今後の法改正や制度変更の見通し

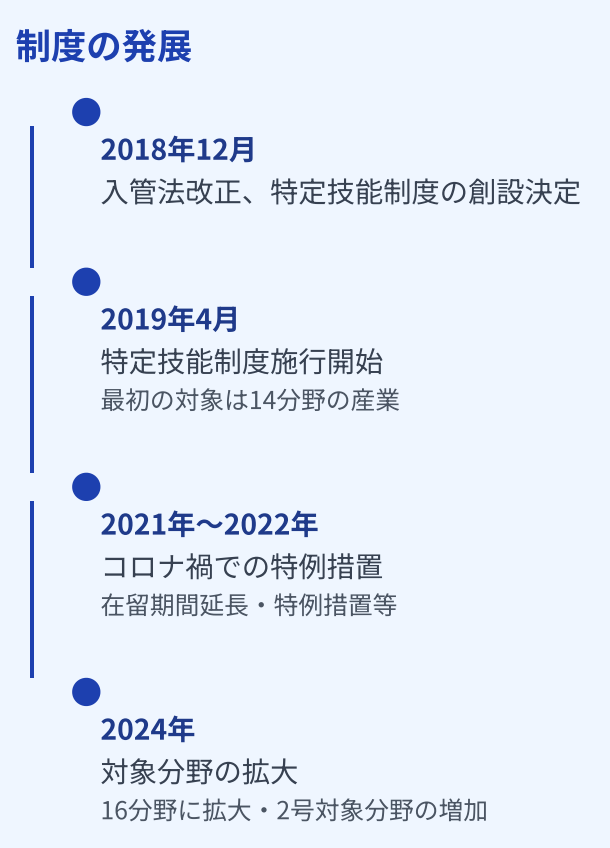

特定技能制度は、2019年にスタートした比較的新しい在留資格制度であるため、今後も制度改正やルールの見直しが行われる可能性が十分にあります。

たとえば、2023年には特定技能2号の対象分野が一部拡大され、より多くの分野で中長期的な雇用が可能になる方針が示されました。これにより、雇用主側にとっても人材確保の選択肢が広がる見込みです。

また、派遣に関する規定についても、業界団体や地方自治体の要望を踏まえて柔軟な見直しが検討される動きがあります。特に農業や漁業など地域性・季節性の強い産業では、派遣の必要性が高まっており、より明確なガイドラインが整備される可能性があります。

ただし、制度が拡充される一方で、違法な受け入れ事例も増加しているため、監督体制や罰則の強化も同時に進むと見られます。常に最新情報をチェックし、制度変更に応じて社内体制を見直すことが、安全で継続的な海外人材雇用に繋がります。

「特定技能社員」の採用をお考えなら以下をご覧ください

5.よくある質問

◾️Q1. 特定技能1号で派遣社員は可能か?

基本的には特定技能1号で派遣雇用は認められていません。ただし、農業と漁業の分野に限り例外的に派遣が可能です。これは繁忙期と閑散期が明確に分かれるため、短期間の労働力調整が必要とされているからです。それ以外の分野では直接雇用が原則となっています。

◾️Q2. 派遣社員の特定行為は禁止されていますか?

はい、禁止されています。たとえば医療行為や建設現場での一部作業、通訳や翻訳のような機密性の高い業務は派遣社員には任せられません。専門性や責任が非常に高いため、派遣労働の管理体制では適切に対応できないと判断されているためです。

◾️Q3. 派遣がダメな職種は?

特定技能制度では多くの分野で派遣が禁止されています。代表的な職種は介護、建設、宿泊、自動車整備、外食、飲食料品製造、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報、航空、造船などです。これらは長期的な人材育成や安定雇用が重視されるため、派遣は制度上認められていません。

◾️Q4. 特定技能外国人はバイトできますか?

いいえ、できません。特定技能は原則フルタイム勤務が条件であり、アルバイトのような短時間労働は認められていません。週30時間以上の就労が必須で、直接雇用での契約が前提です。副業やダブルワークも基本的には禁止されており、安定した労働環境で働くことが求められています。

6.まとめ

特定技能における派遣は、原則として禁止されているものの、農業・漁業など一部の分野では限定的に認められています。ただし、派遣元・派遣先の要件や遵守すべき法律は厳格で、少しの誤解が違法行為につながるリスクもあります。

だからこそ、制度の本質や各種ルールを正しく理解し、自社の受け入れ体制に合った雇用形態を選ぶことが重要です。

今後の法改正や運用変更も視野に入れながら、柔軟かつ戦略的に海外人材の活用を検討しましょう。安易な判断ではなく、制度に即した対応が長期的な信頼と安定雇用につながります。

特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE

GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。

特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。

「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。

コメント