特定技能外国人材の労務管理マニュアル|36協定・シフト・勤怠・評価を正しく運用する方法

- sou takahashi

- 2025年11月20日

- 読了時間: 15分

目次:

1.特定技能外国人材の労務管理で起きやすいトラブル

特定技能の受け入れ現場では、勤務ルールの理解不足や労働時間の解釈違いが原因で行き違いが起こりやすくなります。さらに、文化や語彙の差によって説明が伝わりきらず、勤務態度や休暇取得をめぐる誤解が積み重なりやすい点も無視できません。早い段階で丁寧な情報共有が必要です。

コミュニケーション不足から生じる勤務ルールの誤解

勤務ルールをめぐる誤解は、多くの場合「伝えたつもり」「理解したつもり」が重なった時に起こります。特定技能人材は、基本的な日常会話ができても、就業規則特有の言い回しや法律用語を正確に理解できないことがあります。

曖昧なまま働き始めると、「残業は必ず応じる必要があるのか」「有給休暇は自由に取れるのか」といった誤った解釈につながり、後々のトラブルの火種になります。

具体的な対策としては、口頭説明だけでなく、母語版の資料や図を交えた説明を用意する方法が効果的です。また、勤務開始直後に理解度を確認する場を設けると、誤解を早期に修正できます。企業側が「一度伝えれば十分」と考えてしまうとすれ違いが続いてしまうため、段階的かつ反復的なコミュニケーションが欠かせません。

契約内容と実際の勤務条件にズレが生じるケース

契約書に記載された内容と実際の勤務環境が一致していない場合、特定技能人材は強い不安を抱きます。例えば、面接時に「基本的に日勤のみ」と説明されていたのに、繁忙期に夜勤が頻発するケースや、契約上の休日数と実際のシフトが噛み合わないケースは珍しくありません。このような状況が続くと、「話が違う」と感じ、早期離職につながりやすくなります。

ズレが生じる背景には、人手不足による急な配置変更や、現場ごとにルールが異なる運用が影響している場合があります。前述の通り、説明が不十分なまま運用だけが先行すると、不信感が積み重なりやすくなります。 そのため、採用段階で勤務条件を具体的に示し、変更の可能性がある場合はその理由と範囲も事前に伝えることが重要です。

また、条件変更が必要になった際は、書面での再確認を行うとお互いの認識をすり合わせやすくなります。こうした丁寧な対応が、トラブル防止と定着につながるポイントです。

2.労働時間管理(36協定・時間外・休日労働)

労働時間の管理は、特定技能人材の受け入れ企業が特に注意すべきポイントです。36協定の範囲を超える残業や、不正確な勤怠記録は行政指導の対象になるだけでなく、外国人材の不信感を招きます。現場と管理側が同じ基準で運用できる仕組みづくりが欠かせません。

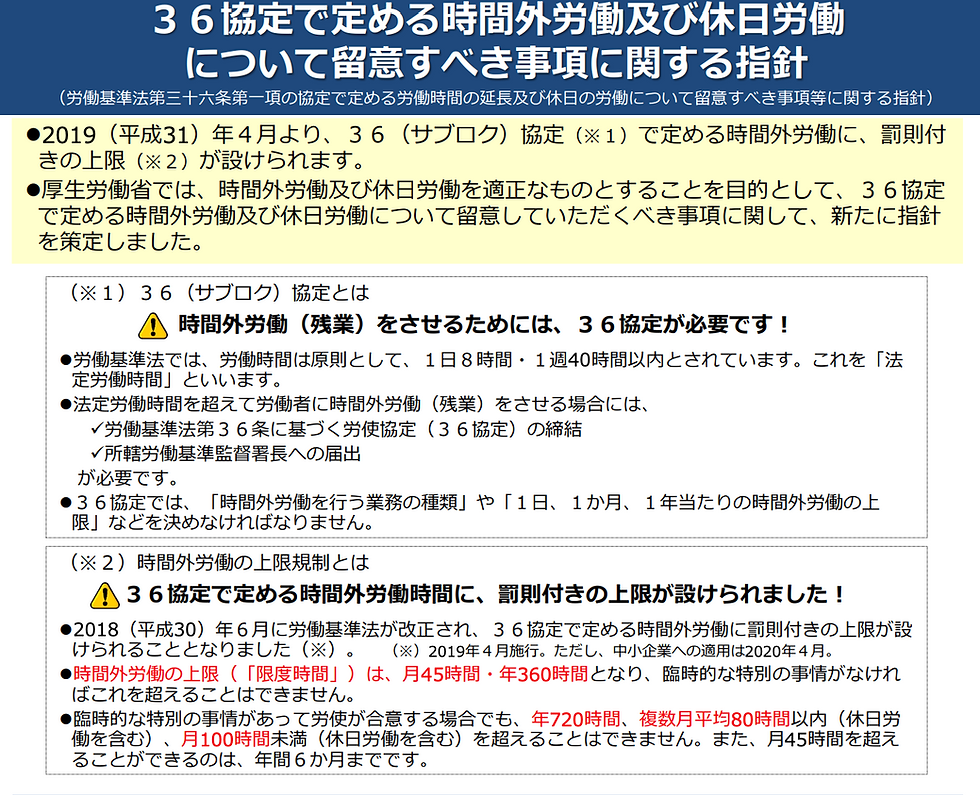

36協定の正しい理解と特定技能者への説明方法

36協定は「残業をさせるために必ず必要となる約束事」であり、企業だけでなく働く本人にも内容を理解してもらうことが重要です。ただ、専門的な用語が多いため、特定技能人材にとっては理解が難しい章もあります。そこで、協定の目的や残業の上限を、図や事例を使って説明する方法が有効です。

例えば「1か月の残業は原則45時間以内」「特別条項がある場合でも無制限ではない」といった具体的な数値を示すと、理解しやすくなります。また、残業は本人の同意が必要であり、断ったことで評価が下がることはないと明確に伝えることも大切です。

企業側は、自社の36協定がどの形態に該当するのかを把握し、その内容を母語ややさしい日本語でまとめた資料を共有すると、誤解を減らせます。こうした丁寧な説明が、安心して働ける環境づくりにつながります。

時間外・休日労働の上限管理と記録の徹底

時間外労働や休日労働を適切に管理するためには、実績の記録を正確に残す仕組みが欠かせません。特定技能人材は、業務に慣れないうちは時間の申告がうまくできず、サービス残業のような形になってしまうケースがあります。

また、指示されていない残業を「やった方が良い」と思い、自主的に働き続けてしまうこともあります。

前述の通り、認識の違いが蓄積するとトラブルにつながるため、始業・終業の打刻を徹底し、休憩時間の取り方も細かく説明する必要があります。さらに、勤務時間が上限に近づいたら管理側が早めに調整し、無理なシフトが続かないようにすることも重要です。

勤怠データを現場任せにすると記録の抜け漏れが起こりやすいため、定期的に管理部門がチェックする仕組みを整えておくと安心です。こうした地道な運用が、法令遵守だけでなく外国人材の健康管理にも直結します。

3.シフト設計(夜勤・長距離・拘束時間)

シフト設計では、夜勤や長距離移動が続き過ぎないようバランスをとることが重要です。特定技能人材は生活リズムの変化に慣れるまで時間がかかるため、過度な負荷がかかる配置は避けたいところです。法令を踏まえたうえで、健康面も考慮した無理のない運用が求められます。

負荷が偏らないシフト作成のポイント

負荷が偏るシフトは、早期離職や体調不良の原因になりやすいため、特に注意が必要です。夜勤が連続しないよう調整したり、繁忙エリアと落ち着いた業務を組み合わせるなど、無理のないサイクルを作ることが効果的です。また、特定技能人材は慣れない環境で働くため、精神的な負担が大きくなりやすい点も踏まえて設計することが大切です。

具体的には、週単位で稼働の波をならす方法があります。忙しい日が続く見込みがある場合は、翌週の勤務を軽めにするなど、回復できる余白を残しておくと安心です。加えて、本人のスキルや体力差も考慮し、業務内容と勤務時間帯を柔軟に調整することが欠かせません。

シフト案を一方的に決めるのではなく、定期的に意見を聞く場を設けると、本人の希望や負担感を把握しやすくなります。こうした丁寧なプロセスが結果的に職場全体の安定につながります。

夜勤・長距離移動・拘束時間における法令遵守

夜勤や長距離移動が伴う職種では、拘束時間が長くなりがちです。しかし、労働基準法では休憩・休息・深夜割増に関する細かなルールが定められており、それを守らなければ行政指導やトラブルの原因になります。

特定技能人材の場合、言語差によって「どこまで働いてよいのか」「どの時間帯が深夜扱いなのか」が分かりづらいことが多いため、特に丁寧な説明が欠かせません。

前述の通り、認識のズレが続くと不満や誤解につながるため、夜勤の上限や休息時間(勤務間インターバル)についても図表を使って説明すると理解しやすくなります。また、長距離移動を伴う業務では、移動時間が労働時間に該当するのかを明確にしておく必要があります。

さらに、拘束時間が法令に近づいている場合は、管理側が早めにシフトを見直し、負担が蓄積しないように調整することが重要です。現場任せにせず、企業として統一した基準で運用することで、安全性と健全な労働環境を両立できます。

4.勤怠管理の注意点(言語差・デジタル化)

勤怠管理では、言語差とデジタルツールへの慣れに配慮することが欠かせません。特定技能人材は、日本式の勤怠ルールに触れるのが初めてのことも多く、誤操作や記録漏れが起きやすくなります。運用のポイントを丁寧に伝え、安心して使える環境を整えることが大切です。

言語の壁に対応する勤怠ルールの伝え方

勤怠ルールを正しく理解してもらうには、専門用語を減らし、視覚的に伝える工夫が必要です。特定技能人材の中には、日本語での説明を聞いても細部まで把握できず、「休憩の打刻が必要とは知らなかった」「遅刻の申請方法が分からない」といった誤解が生じることがあります。

そこで、ルール説明では図解・例文・動画を活用すると理解が深まります。例えば、始業・終業・休憩の打刻を図で示したり、実際の勤怠アプリの画面を見せながら操作手順を説明する方法が有効です。また、母語版のマニュアルがあると本人の安心感が高まります。

さらに、勤務初日にまとめて説明するだけでは定着しないため、1~2週間後に再度チェックする場を設けると、細かなつまずきを早期に発見できます。こうした積み重ねが、勤怠トラブルの予防につながります。

デジタル勤怠システム導入で避けるべきミス

デジタル勤怠システムは便利ですが、導入時のサポートが不十分だと誤打刻やデータ漏れが起きやすくなります。特定技能人材の中には、スマートフォン操作に慣れていない人もおり、指示された通りに打刻したつもりでも実際には反映されていないケースが見られます。

避けたいミスの一つは、「初回説明だけで運用を任せてしまうこと」です。前述の通り、理解度には個人差があるため、最初の1か月ほどは管理側が打刻状況をこまめに確認し、誤りがあれば早めに修正方法を共有する必要があります。

また、通信環境が弱い職場では、打刻が自動で同期されないこともあるため、バックアップとして手書きの記録を残す運用も検討できます。

さらに、アプリの言語設定が日本語のみだと混乱を招くため、多言語対応のシステムを選ぶと負担を減らせます。デジタル化は便利さだけでなく、サポート体制の厚さによって運用の質が左右される点を押さえておきたいところです。

5.働き方改革の影響

働き方改革によって、労働時間の上限管理や休息確保がこれまで以上に求められるようになりました。特定技能人材を受け入れる企業では、その基準を遵守しつつ現場の稼働を維持する必要があります。無理のない運用にするためには、シフトや業務量の見直しが欠かせません。

特定技能に関係する働き方改革関連法のポイント

働き方改革関連法では、時間外労働の上限規制や年5日の有給休暇取得義務など、企業が守るべき基準が明確になりました。特定技能人材にも同じルールが適用されるため、日本で働き慣れていない人材にとっては戸惑いや誤解が生まれやすい分野です。

まず押さえたいのは、「残業の上限は原則月45時間・年360時間」である点です。特別条項があっても無制限ではありません。また、年次有給休暇は入社半年後に一定日数が付与され、うち5日は企業側の管理下で必ず取得させる必要があります。

外国人材の場合、休暇制度に馴染みのない国から来ていることも多く、取得をためらうケースがよく見られます。

そのため、制度の背景や取得のメリットを分かりやすく説明し、遠慮なく利用できる空気をつくることが大切です。制度を「守らせる」のではなく、「安心して活用できる」よう支える姿勢が、定着と働きやすさの向上につながります。

残業削減とシフト最適化で起こりやすい実務上の課題

残業削減の取り組みは重要ですが、現場では「人手が足りないのに残業が制限される」という矛盾が生まれがちです。その結果、シフト調整が追いつかず、特定技能人材に負担が集中するケースがあります。

特に、夜勤や繁忙期の業務では調整が難しく、気づかないうちに疲労が蓄積してしまうこともあります。

前述の通り、勤務時間の上限管理を徹底するだけでは十分ではありません。業務量そのものを見直し、不要な作業や属人化している業務を整理することも重要です。また、シフト作成担当者が制度を十分に理解していないと、無意識に基準違反の勤務が組まれてしまう場合があります。

対策としては、月ごとに稼働量を可視化し、繁忙が見込まれる時期は早めに人員配置を調整する方法があります。

さらに、外国人材自身に希望の勤務帯をヒアリングし、可能な範囲で尊重する姿勢を示すと、負担感が軽減されやすくなります。シフト最適化は制度の遵守だけでなく、一人ひとりの働きやすさを軸に考えることが鍵になります。

6.給与テーブルと評価制度の組み方

給与テーブルと評価制度は、特定技能人材の定着に大きく影響します。技能水準や経験に応じた基準を明確にし、昇給の道筋を見える形にしておくことで、安心して働き続けられる環境になります。曖昧な基準を避け、公平性を担保する仕組みづくりが欠かせません。

技能水準に応じた給与テーブル設計の基準

給与テーブルを作る際は、国籍ではなく「技能水準」と「職務内容」を軸に設定することが重要です。特定技能では、分野ごとに求められる業務が細かく定められており、その習熟度に応じて給与を段階的に設定すると公平性が保たれます。例えば、入社初期は基本的な作業が中心でも、半年後には担当できる業務が増える場合があります。その変化を昇給の条件として明示すると、本人の成長意欲も高まりやすくなります。

また、給与設計では「できる業務の範囲」「責任の重さ」「必要な日本語レベル」など、評価軸を複数用意しておくと偏りを防げます。さらに、テーブルを作った後は、現場の実情に照らして微調整し、形骸化しないよう定期的に見直すことが欠かせません。昇給の基準がはっきりしている企業ほど、外国人材は将来のイメージを描きやすくなります。

外国人材の評価でありがちな偏りと防止策

外国人材の評価で起こりやすい課題のひとつが、「日本語能力の高低が評価に直結してしまうこと」です。日本語が流暢でないだけで「積極性がない」「理解が遅い」と誤解されるケースがあります。しかし、実際には業務習得度や勤務態度が非常に高いことも多いため、言語面だけで判断するのは適切ではありません。

もう一つ見落とされがちな点は、「文化の違いによるコミュニケーションスタイルの差」です。自分の意見を控えめにする文化背景の人材は、発言量が少ないだけで評価が下がることがあります。これを防ぐためには、評価項目を細分化し、主観ではなく行動と成果に基づいて判断する仕組みが有効です。

さらに、評価面談ではフィードバックを具体的に伝えることが大切です。抽象的な表現では伝わりづらいため、「どの行動が評価につながったのか」「改善点はどこか」を明確に示すと本人も納得しやすくなります。評価制度の透明性が高まるほど、外国人材の信頼と働きがいが育ちやすくなります。

7.退職時の対応(住居・行政書類・引き継ぎ)

特定技能人材の退職時は、住居の解約サポートや行政書類の手続き、職場での業務引き継ぎなど、通常よりも確認すべき項目が多くなります。対応が遅れると本人の在留資格や生活に影響が出るため、計画的に進めることが大切です。企業側の丁寧なフォローが信頼の維持につながります。

退職時に企業が必ず行うべき行政手続き

外国人材が退職するときは、日本人の場合とは異なり、在留関連の手続きが追加されます。そのため、企業側が必要な流れを理解しておくことが欠かせません。特に大切なのは「在留資格変更や転職先報告の期限を本人に正確に伝えること」です。本人が期限を知らず手続きを忘れると、在留資格が不安定になってしまいます。

企業が行うべき代表的な手続きとしては、まず「雇用契約終了の届出(ハローワーク・入管)」があります。これは、退職後14日以内の提出が求められています。また、離職票の発行や社会保険・雇用保険の資格喪失手続きも、日本人と同様に必要です。

前述の通り、特定技能人材は制度に不慣れなことが多く、書類の提出期限や必要書類の種類を理解しづらい傾向があります。そのため、企業側がチェックリストを用意し、一緒に確認しながら進めると安心です。行政手続きが滞りなく完了することで、本人の新しい勤務先や生活への移行もスムーズになります。

住居・職場・技能実習との関係を整理した引き継ぎ方法

退職時は、業務の引き継ぎだけでなく、住居契約や自治体への届出など、生活面のサポートも含めて整理する必要があります。特に特定技能人材の場合、住居が会社名義で契約されているケースもあり、解約や名義変更のタイミングを誤るとトラブルになりかねません。

技能実習から特定技能へ移行した人材の場合は、実習先での記録や評価が次の職場で役立つこともあります。そのため、実務上の引き継ぎに加え、「これまでどの業務にどれだけ携わっていたか」をまとめたメモを作成しておくと、新しい職場でスムーズに戦力になれます。また、引き継ぎに時間を確保しづらい現場も多いため、書面やチェックリスト形式で情報を整理しておくと負担を減らせます。

さらに、住民票の異動や公共サービスの解約など、生活に関わる手続きは本人だけでは対応が難しい場合があります。企業側が案内役としてサポートすることで、不安を抱えずに次のステップへ進めるようになります。退職時の丁寧なフォローは、企業の信頼性を高める大切な要素です。

8.よくある質問

残業はどこまで可能?

残業は、36協定で定めた範囲内でしか認められません。原則として「月45時間・年360時間」が上限で、特別条項があっても無制限にはできません。特定技能人材にも同じ基準が適用されるため、数値を示しながら丁寧に説明することが大切です。

深夜割増や休日手当はどう説明すべき?

深夜割増は22時〜翌5時が対象で、通常時給の25%以上が加算されます。休日手当は法定休日に働いた場合に35%以上の割増が必要です。仕組みが理解しづらいため、具体例や給与明細のイメージを使って説明すると安心してもらえます。

退職手続きで特に注意する点は?

退職時は、在留資格に関わる手続きの期限を本人が守れるようサポートすることが重要です。特に、入管への届出や住居の解約は遅れると生活に支障が出ます。必要書類を一覧化し、順番に確認できる体制を整えておくとトラブルを防げます。

9.まとめ:労務管理は「定着率」の根幹

特定技能人材の受け入れを成功させるには、日々の労務管理を丁寧に運用することが欠かせません。勤務ルールの理解から勤怠の処理、シフト設計、評価制度まで、どれも小さな要素に見えますが、積み重なることで「働きやすさ」や「安心感」に大きく影響します。特に外国人材は、言語や文化の違いから不安を抱えやすく、誤解が生まれると離職につながりやすい傾向があります。

そのため、ただルールを守らせるのではなく、背景や目的を説明しながら寄り添う姿勢が大切です。前述の通り、説明不足や記録の曖昧さはトラブルに直結するため、企業側が一歩先回りしてサポートする意識を持つと、安心して働ける環境が整います。

さらに、労務管理が整っている企業ほど、業務効率が上がり、現場全体の雰囲気も安定します。外国人材からの信頼が高まれば、職場への定着にもつながりやすくなります。

労務管理は単なる“事務作業”ではなく、企業の魅力を高め、長く働いてもらうための基盤です。丁寧な運用こそが、特定技能人材と企業の双方にとって最良の結果を生む鍵になります。

コメント