【2025年問題も解説】介護士不足の原因とは?データで見る現状と解決策

- sou takahashi

- 2025年7月22日

- 読了時間: 14分

目次:

高齢化が進む日本社会において、介護人材の不足は深刻な社会問題となっています。「介護士不足 原因」と検索する方の多くが、現場で何が起きているのか、なぜ人が集まらないのかを知りたくて情報を探しています。しかし、介護業界の課題は単なる人手不足ではなく、構造的な問題が複雑に絡み合っているのが実情です。

本記事では、介護士不足の背景や誤解されがちな実態、そして今現場で進む解決策までを、データと事例を交えてわかりやすく解説します。

1.介護士不足の原因はなぜ深刻なのか

介護人材不足の現状と背景

介護人材の不足は、すでに深刻な社会課題となっています。高齢化の進行により介護のニーズは年々増加しているにもかかわらず、それを担う人材が決定的に足りていません。

背景にはいくつかの要因があります。

まず、少子高齢化によって生産年齢人口が減少し、働き手そのものが少なくなっていることが挙げられます。また、介護業界は身体的・精神的な負担が大きく、職場環境も過酷だとされており、他業種と比べて就職・転職の選択肢として敬遠されやすい傾向があります。

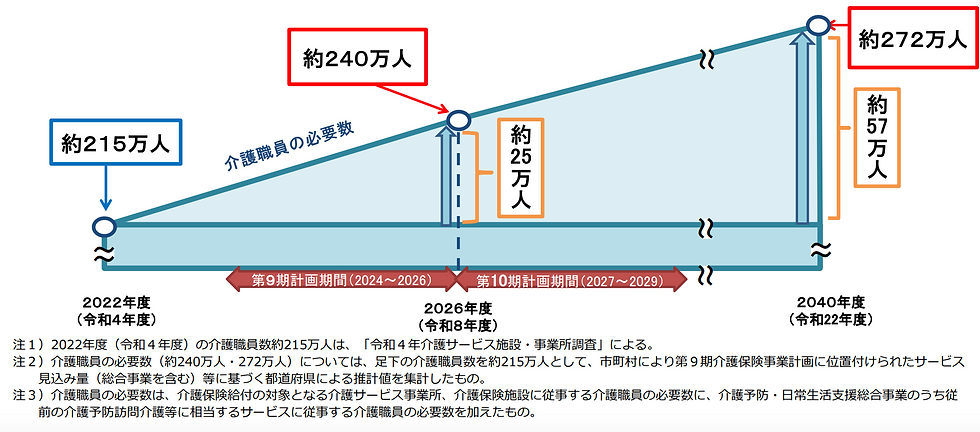

たとえば、2026年には約25万人、2040年には約57万人の介護人材が不足すると推計されています。これは一つの施設や事業所の問題ではなく、日本全体の介護体制を揺るがしかねない数値です。

今後は、人材確保だけでなく、業務効率化や海外人材の活用、処遇改善など、多角的な対策が求められています。現状を理解することが、持続可能な介護体制を築く第一歩と言えるでしょう。

福祉分野の人手不足に共通する理由

福祉分野では、介護に限らず医療・保育などでも人手不足が続いています。その根本には「仕事の重要性に対して待遇が見合っていない」という共通点があります。

福祉系の職種は人の命や生活に直接関わる責任ある仕事ですが、長時間労働や夜勤、感情労働の負担が大きい一方で、給与や社会的評価が相対的に低いと感じている人が多くいます。このミスマッチが人材の流入を妨げているのです。

たとえば、介護職の平均給与は他産業より月7万円ほど低いとされ、加えてキャリアアップの見通しが立てにくい職場も少なくありません。保育や障害者福祉の現場でも、似たような問題を抱えています。

出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

このような現状を打開するには、待遇の底上げだけでなく、仕事の価値が社会的に正しく評価される仕組みをつくることが求められます。福祉を支える人々が誇りを持って働ける環境づくりが急務です。

離職率が高い職場の課題とは

介護業界では、入職から数年で離職する人が多く、慢性的な人手不足を悪化させる要因になっています。特に新人が定着しづらい職場には、いくつかの共通する課題があります。

課題カテゴリ | 内容 | 具体的な影響や背景 |

人間関係 | 指導やコミュニケーションが適切でない | 職場に居づらさを感じ、早期離職につながることが多い |

教育体制の不備 | 新人研修・フォロー体制が整っていない | 業務への不安や孤独感が増し、職場に定着しにくくなる |

勤務環境(シフト等) | 夜勤や不規則なシフト勤務 | 生活リズムが崩れやすく、長期的に働くことが難しいと感じる要因になる |

身体的負担 | 腰痛・肉体疲労など | 身体的リスクを避けて他業種へ転職するケースが増加 |

これらの課題を解消するには、働く人の声を丁寧に拾い上げ、職場環境を改善していく必要があります。定着率を高めるためには、単に給与を上げるだけではなく、「ここで働き続けたい」と思える人間関係と制度が求められます。

特定技能 介護分野社員採用について

2.データで見る介護士不足の原因と実態

介護業界の人手不足データを読み解く

介護業界における人手不足は、感覚的な印象だけでなく、明確なデータにも裏付けられています。特に有効求人倍率や将来推計に目を向けると、その深刻さがより明確に見えてきます。

厚生労働省のデータによれば、介護職の有効求人倍率は全国平均で3.65倍(令和3年度)と、全産業平均(約1.03倍)の3倍以上となっています。地域によっては5倍を超えるエリアもあり、ひとつの求人に対して応募がまったくないケースも珍しくありません。

こうしたデータを根拠に、介護業界の人材対策はもはや待ったなしの段階に来ていることがわかります。数字をもとに現実を直視し、計画的に対策を講じることが重要です。

介護人材不足と2025年問題の関係

2025年は、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となる節目の年です。この「2025年問題」は、介護人材の不足と非常に密接に関係しています。

高齢者人口の急増に伴い、要介護認定者も大幅に増える見込みです。これにより、介護サービスの需要が一気に拡大します。一方で、若年層の人口は減少し続けており、介護に従事できる人材の供給が追いつかない状況です。

先送りにしていた問題が顕在化するのが2025年です。制度・技術・人材確保のあらゆる面で準備ができていなければ、介護現場は深刻な危機に直面する可能性があります。

介護現場で人手不足が当たり前と言われる理由

「人手が足りないのは当たり前」といわれるほど、介護の現場では慢性的な人材不足が続いています。この状況には、構造的な要因が複数重なっています。

課題カテゴリ | 内容 | 説明 |

需要と供給の不均衡 | 高齢者の増加に対して介護人材の供給が追いついていない | 高齢化により介護ニーズが年々拡大する一方、人材確保が進んでおらず、需給バランスが崩壊している |

就業環境の厳しさ | 低賃金・高負荷により就職希望者が少ない | 他業種に比べて待遇面で劣り、身体的・精神的な負担も大きいため、応募数自体が伸びにくい |

教育・定着の困難さ | 新人教育や業務改善にリソースを割けない | 慢性的な忙しさの中で新人へのフォローが不足し、離職率の高さを招いている |

離職の連鎖構造 | 人が辞めては補充する“人手不足のループ” | 定着しない → 残る人の負担増 → 新人も辞める…という悪循環が固定化している |

このような状況が長年にわたり続いたことで、現場では「足りていないのが普通」という感覚が根づいてしまいました。人手不足が一時的な問題ではなく、業界全体の構造的課題であるという認識が必要です。

3.誤解されやすい介護士不足の原因とは

「介護の人手不足は嘘」と言われる背景

一部では「介護の人手不足は嘘ではないか」といった声が上がることがあります。このような見方が出る背景には、求人の出し方や採用基準の実態が関係しています。

実際には、多くの事業所で人材を募集しているものの、経験者や即戦力を求めるあまり、未経験者の採用に消極的なケースも少なくありません。

このため、「求人は出ているのに働けない」「面接で落とされる」という経験をした人が、「本当は人手不足ではないのでは」と感じてしまうことがあります。

さらに、募集条件が厳しすぎたり、賃金やシフト内容にミスマッチがあると、求職者側の希望と折り合わず、採用に至らないこともあります。求人票に書かれた待遇と実際の業務内容がかけ離れている場合、入職後すぐに離職するケースも起きています。

こうしたすれ違いが続くと、「形だけの人手不足ではないか」という印象が強まり、誤解につながるのです。本質的には人手は不足しているものの、現場と求職者の間にあるミスマッチが、真実を見えにくくしているといえるでしょう。

介護職が人気を集めない本当の理由

介護職は社会にとって必要不可欠な仕事であるにもかかわらず、若者や転職者からは「選ばれにくい職業」とされがちです。その背景には、仕事のイメージや待遇、将来性に関する複数の要因が絡んでいます。

課題カテゴリ | 内容 | 説明 |

働く環境のイメージ | “3K(きつい・汚い・危険)”の印象が強い | 身体的負担や夜勤、感情労働などで敬遠されがち |

給与水準 | 他業種に比べて賃金が低い | 同じ時間働くなら他職種の方が稼げると感じる若年層が多い |

将来性の不透明さ | キャリアパスが見えづらい | 長く働いても報われないと感じ、将来に不安を抱く人が少なくない |

イメージだけでなく、制度面・処遇面の課題が介護職の人気を押し下げているのが現実です。これらの要素を一つずつ改善していくことで、介護職が「選ばれる仕事」へと変わっていく可能性が広がっていくでしょう。

特定技能 介護分野社員採用について

4.介護士不足の原因から考える解決策

現場で進む介護の人手不足解決策とは

介護現場では深刻な人手不足に対し、各施設や自治体が具体的な解決策を模索・実践しています。単なる採用強化にとどまらず、多面的な取り組みが少しずつ成果をあげています。

取り組み内容 | 具体例 | 期待される効果 |

介護助手制度の活用 | 資格のない高齢者・主婦層が掃除・配膳などの周辺業務を担当 | 介護職員が専門業務に集中できる体制を構築 |

職場環境の改善 | 福祉用具の導入、メンタルヘルス支援の充実 | 身体的・精神的負担を軽減し、働きやすい環境を実現 |

新人教育の充実 | 研修制度の強化やOJT体制の整備 | 新人の不安を軽減し、早期離職を防ぐ効果が期待されている |

一方で、課題もあります。こうした施策には時間とコストがかかり、すぐに効果が出るものではありません。そのため、現場ごとの課題を丁寧に洗い出し、継続的に取り組む姿勢が求められます。

ICTや介護ロボットによる業務改善の効果

介護の現場では、ICT(情報通信技術)や介護ロボットを導入することで、業務の効率化と負担軽減が進められています。人手不足が深刻な今、こうした技術の活用はますます重要になっています。

技術・取り組み内容 | 具体例 | 効果・メリット |

見守りセンサー | 夜間の巡視を自動化し、離床や転倒をリアルタイム通知 | 夜勤の負担軽減・事故の予防 |

インカムの活用 | 職員間の連絡を即時に共有可能に | 業務の効率化と連携ミスの防止 |

介護記録ソフト | バイタルやケア内容のデジタル記録 | ペーパーレス化・記録時間の短縮 |

介護ロボットの導入 | 移乗・歩行支援ロボットなどの活用 | 身体的負担の軽減・職員の腰痛予防 |

ただし、導入コストや操作習得のハードルもあるため、すべての施設にとって万能ではありません。補助金制度の活用や段階的な導入が、現場に無理なく定着させるポイントとなるでしょう。

海外人材と特定技能制度の活用ポイント

介護分野では、海外人材の活用が人手不足の重要な解決手段として注目されています。特に「特定技能制度」は、即戦力として海外人材が働ける仕組みとして導入が進んでいます。

この制度では、介護の基本的な知識と日本語能力を有する人材を受け入れることが可能です。受け入れ企業側にとっては、採用の選択肢が広がるだけでなく、国際的な視点を持つ職場づくりにもつながります。

一方で、海外人材の活用にはいくつかの注意点もあります。言語や文化の違いがあるため、丁寧なコミュニケーションとサポート体制が不可欠です。生活支援や職場でのフォローアップを継続することで、定着率の向上が期待できます。

また、制度に関する理解不足が障壁になるケースもあるため、受け入れ前に手続きや要件を十分に確認しておくことが大切です。制度を正しく活用し、海外人材介護人材が安心して働ける環境を整えることが成功のカギとなります。

5. 特定技能で人手不足に対応するという選択肢

日本社会全体で人手不足が深刻化する中、企業が持続的に成長していくためには、従来の採用手法だけでなく、新しいアプローチを取り入れることが求められます。その一つの現実的な選択肢として、「特定技能」による海外人材の受け入れが注目されています。

特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ海外人材を、即戦力として受け入れられる制度です。介護、建設、農業、外食、自動車整備など、慢性的に人材が不足している業界において、優秀な人材を確保しやすくなるという利点があります。

特に、登録支援機関を通じて採用を行えば、ビザ取得のサポートから生活面の支援まで一貫してフォローを受けられるため、企業側の負担も軽減できます。

受け入れ企業としては、サポート体制を整えるとともに、日本語教育や職場内のコミュニケーション体制を充実させることで、海外人材が長く安心して働ける環境を構築することが可能です。

登録支援機関を活用するメリット

登録支援機関は、特定技能人材の採用から定着までをサポートする専門機関です。具体的には、以下のような支援を提供しています。

適切な人材のマッチング:業界のニーズに合った人材を紹介

ビザ申請手続きのサポート:在留資格取得の手続きを代行

入国対応と生活支援:住居の手配、日本の生活ルールの説明

職場での教育支援:業務研修、日本語研修の実施

定期面談・トラブル対応:労働環境の確認、課題解決の支援

こうした包括的なサポートにより、企業側の負担を大幅に軽減しながら、スムーズな受け入れを実現できます。

自社で受け入れ体制を整える

登録支援機関のサポートを受けることも大切ですが、最終的には受け入れ企業側が海外人材を定着させる環境を整えることが重要です。具体的には、以下の取り組みを行うことで、海外人材スタッフが安心して働ける環境を作ることができます。

日本語教育のサポート:業務に必要な日本語を学べる環境を提供

文化・業務ルールの明確化:マナーやルールを明確にし、混乱を防ぐ

既存スタッフとの交流機会を増やす:コミュニケーションを促進し、チームワークを強化

キャリアパスを明示する:長期的に働く意欲を高めるため、昇進やスキルアップの機会を提供

特に、初めて海外人材労働者を受け入れる企業は、「まずは登録支援機関を活用し、徐々に自社で支援体制を強化する」 という段階的なステップを踏むのがおすすめです。

特定技能 介護分野社員採用について

これにより、負担を抑えながら、優秀な海外人材労働者を確保し、企業の成長へとつなげることができます。適切な採用戦略とサポート体制を整え、特定技能人材の活用を最大限に活かしましょう。

6.よくあるご質問

◾️Q1. 介護業界が人気がない理由は何ですか?

はい、介護業界が人気を集めにくいのは事実です。その大きな理由は、「きつい・汚い・危険」といった“3K”のイメージが強く残っていることです。加えて、他産業に比べて給与が低い、キャリアパスが不透明、精神的・身体的な負担が大きいといった要素が重なり、特に若年層から敬遠されがちです。

◾️Q2. 介護 人手不足 何が問題?

介護の人手不足が問題視されるのは、単なる労働力の不足にとどまらず、社会全体に深刻な影響を及ぼすからです。介護職員が足りないことでサービスの質が下がり、利用者の安全確保が難しくなります。また、家族の介護負担が増え、働き盛りの世代の離職や休職を招くなど、経済面でも大きな問題となっています。

◾️Q3. 介護士不足の解決策は?

介護士不足の解決には複合的な対策が必要です。具体的には、処遇改善による給与・待遇の引き上げ、介護助手制度の活用、外国人材の受け入れ、ICT・介護ロボットの導入による業務効率化などが挙げられます。また、キャリア形成支援や職場環境の整備も定着率の向上に効果があります。

◾️Q4. 介護士やめた理由は何ですか?

介護士が離職する主な理由には、人間関係のストレス、過重労働、低賃金、将来性の不安などがあります。特に、新人が孤立しやすい環境や、十分な教育・サポートがない職場では、早期離職が目立ちます。また、夜勤や不規則なシフトによる心身の疲労も、大きな離職要因となっています。

特定技能 介護分野社員採用について

7.まとめ

介護士不足は日本全体に深刻な影響を及ぼす構造的課題ですが、すでに現場ではその解決策として外国人材の活用が進みつつあります。特に「特定技能制度」によって、一定の日本語力と介護知識を持つ人材が即戦力として働ける環境が整ってきました。

文化や言語の壁に配慮した受け入れ体制を築けば、外国人材は日本の介護現場にとって大きな支えとなります。処遇改善やICTの導入と並行し、国際的な人材の活用を積極的に進めることが、介護現場の未来を持続可能にする鍵です。

単なる人手確保ではなく、多様性を活かした介護の質向上を目指す姿勢が今、求められています。

特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE

GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。

特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。

「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。

コメント