【完全ガイド】特定技能フローチャートで分かる制度概要と受け入れ手順

- sou takahashi

- 2025年8月8日

- 読了時間: 13分

目次:

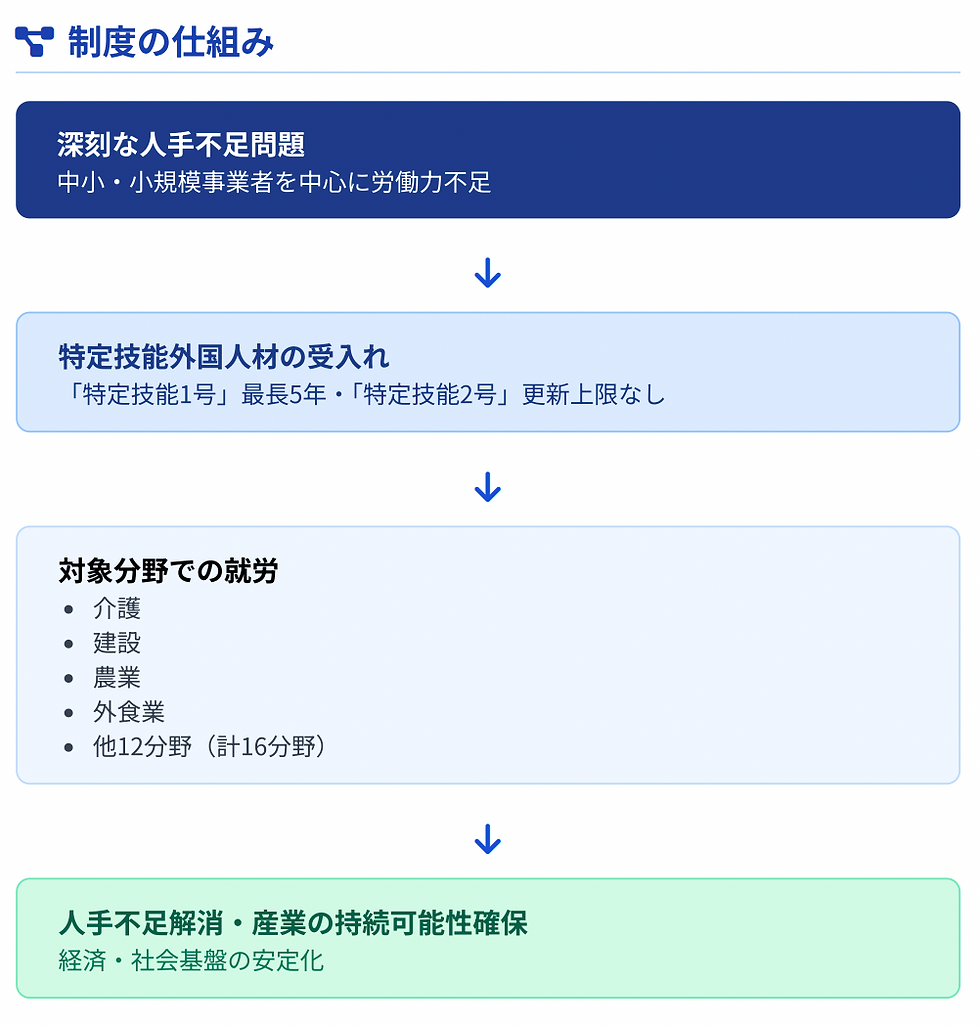

人手不足が深刻化する中、日本では特定技能制度を活用した海外人材の受け入れが急増しています。しかし、制度の概要や受け入れ手順を調べても、官公庁のPDFや専門用語ばかりで「結局どう進めればいいの?」と迷う方も多いでしょう。

本記事では、特定技能制度の仕組みから1号・2号の違い、受け入れまでの流れや必要な要件を、フローチャート形式でわかりやすく解説します。初めて特定技能の採用を検討する企業や人事担当者が、制度を正しく理解し、スムーズに採用プロセスを進められるための実践的な情報をまとめました。

1.特定技能:フローチャートで制度を理解

特定技能とは?わかりやすく解説

特定技能は、日本で深刻化している人手不足を補うために導入された在留資格の一つです。

特定の産業分野で必要とされる技能や知識を持つ海外人材が、即戦力として働ける仕組みです。対象となる分野は介護や農業、建設、外食業など幅広く、現在は16分野が受け入れ対象になっています。

この制度の大きな特徴は、就労が認められる点と、試験を通じて技能や日本語能力を確認する点です。技能実習制度のように「研修」という建前ではなく、あくまで労働者として雇用契約を結ぶため、日本人と同等の報酬や労働条件が求められます。

一方で、在留期間や家族帯同の制限があるため、長期的な定住を目的とする場合には別の在留資格を検討する必要があります。採用する企業は、支援計画の策定や生活サポートなど、一定の責任を負うことも覚えておくべきポイントです。

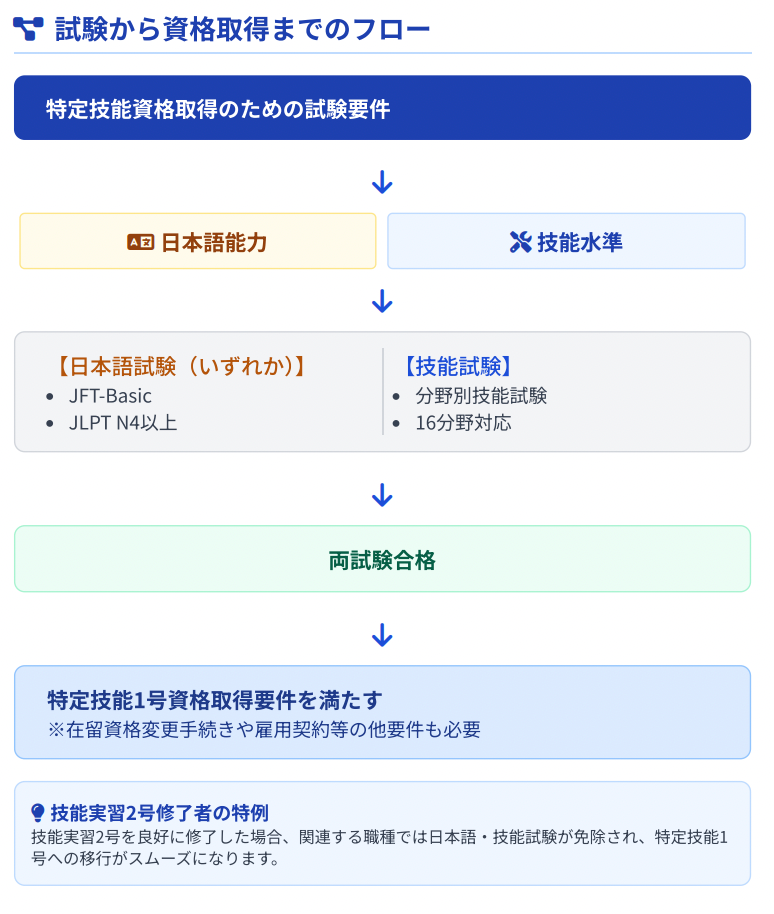

特定技能1号の条件と試験内容

特定技能1号は、比較的基礎的な業務に従事できる海外人材向けの在留資格です。取得するためには、18歳以上であること、日本語能力試験N4以上または日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格すること、さらに分野ごとの技能試験に合格することが必要です。 例えば介護分野では、日本語試験と技能試験に加え、「介護日本語評価試験」にも合格しなければなりません。

また、過去に技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されるケースがあります。 在留期間は通算5年までで、家族の帯同は原則認められていません。制度の狙いは即戦力の確保であるため、採用後すぐに業務に就ける能力が求められます。

企業側も、雇用契約の適正化や生活支援の提供など、受け入れに伴う義務を果たす必要があります。

特定技能2号の特徴と対象業種

特定技能2号は、より高度で熟練した技能を持つ海外人材が対象です。特定技能1号と異なり、在留期間に上限がなく、条件を満たせば家族の帯同も可能です。

試験も1号より難易度が高く、一定の実務経験や専門的知識が求められます。 この資格は長期的な戦力確保に向いていますが、受け入れには高度な技能評価や厳格な雇用契約が必要です。また、1号から2号への移行も可能ですが、そのためには技能や経験を証明できる試験や実績が不可欠です。

企業にとっては、長期雇用を前提に教育・育成を行える大きなメリットがある一方、採用基準のハードルが高い点は注意点と言えます。

2.特定技能:フローチャートで受け入れの流れを確認

特定技能の受け入れ全体の流れ

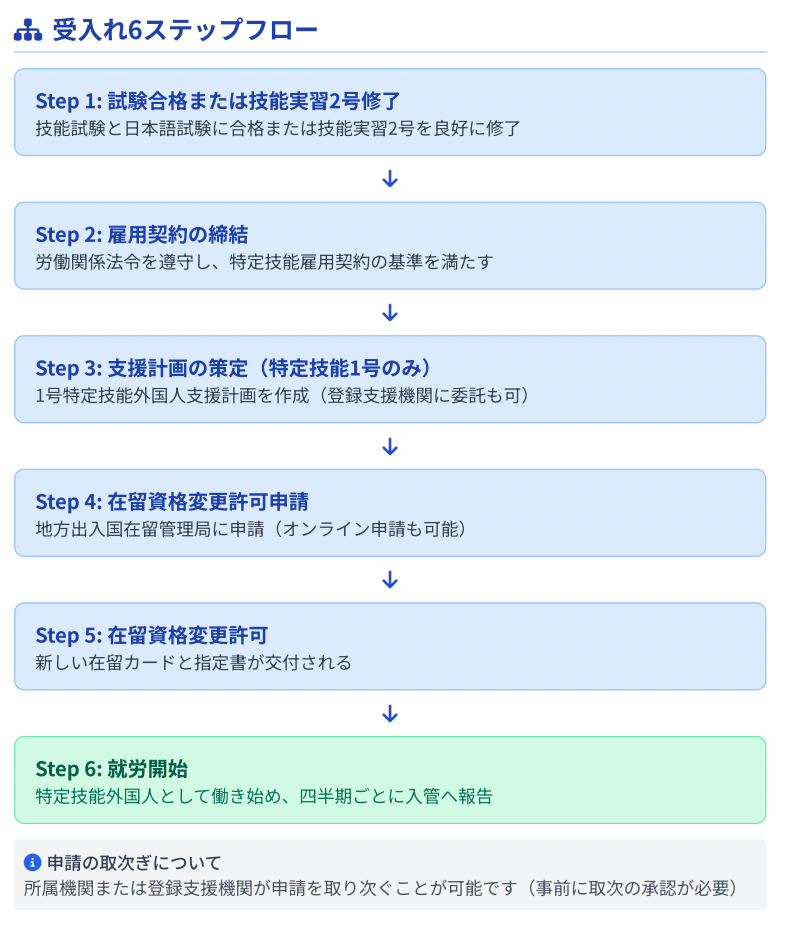

特定技能社員を採用するには、まず企業が受け入れ準備を整えるところから始まります。最初のステップは、受け入れ対象分野や職種の確認、そして特定技能社員と結ぶ雇用契約の内容を明確にすることです。この契約は、日本人と同等以上の報酬や労働条件を満たす必要があります。

次に、採用予定者が技能試験と日本語試験に合格しているかを確認します。技能実習2号を良好に修了している場合は試験が免除されるケースもあります。その後、支援計画を作成し、生活オリエンテーションや日本語学習の機会など、就労後の生活支援をどのように行うかを具体的に決めます。 計画と契約が整ったら、在留資格の申請に進みます。

申請が認められれば、海外人材は来日して就労を開始できます。全体の流れをスムーズに進めるためには、各段階で必要な書類や要件を事前に把握しておくことが大切です。

在留資格認定から入国までの手続き

在留資格認定は、海外人材が日本で特定技能として働くための重要な関門です。企業が代理で地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、審査を通過すると証明書が交付されます。

この証明書を海外人材本人へ送付し、本人は母国の日本大使館や総領事館で査証(ビザ)申請を行います。申請時には、雇用契約書や支援計画書、在留資格認定証明書などが必要になります。査証が発給されれば、入国日を調整して日本へ渡航できます。

入国後は、空港から事業所や住居までの送迎、住民登録、銀行口座や携帯電話契約などの生活インフラ整備を行います。これらは企業や登録支援機関がサポートする義務があり、受け入れ後すぐに業務に集中できる環境づくりが求められます。

3.特定技能:フローチャートで制度の違いを理解

特定技能と技能実習の違いとは

特定技能と技能実習は、どちらも海外人材が日本で働くための制度ですが、その目的や位置づけは大きく異なります。技能実習は、本来「開発途上国への技能移転」を目的としており、研修の性格が強い制度です。

一方で特定技能は、人手不足分野で即戦力として働く海外人材を受け入れるための制度です。 技能実習では原則として転職が認められず、職種や作業内容も限定されています。報酬は日本人と同等以上である必要がありますが、制度の性質上、雇用条件が技能の習得を目的とした内容になることが多いです。

これに対し、特定技能は就労資格として位置づけられ、14〜16分野(時期によって変動)の業務で転職も可能です。また、特定技能1号は最長5年、特定技能2号は上限なしで在留できるなど、キャリアの継続性にも大きな違いがあります。

どの在留資格を選ぶべきかの判断軸

在留資格を選ぶ際は、採用目的と海外人材のキャリア計画を明確にすることが重要です。短期的な労働力確保や基礎技能習得を目的とする場合は技能実習が適しているケースがあります。一方、即戦力として現場で活躍できる人材を求める場合は特定技能が有利です。

また、在留期間や家族帯同の可否も判断基準になります。長期雇用や家族の同伴を想定するなら、特定技能2号への移行を見据えた採用が望ましいです。逆に、一定期間だけの受け入れであれば特定技能1号や技能実習を活用する方法もあります。

さらに、企業側の体制も考慮すべきです。特定技能は生活支援や在留資格管理などの義務があり、対応できる社内体制や支援機関との連携が不可欠です。こうした要素を総合的に検討し、自社と海外人材双方にとって最適な選択を行うことが成功の鍵になります。

4.特定技能:フローチャートで職種を整理

特定技能で認められている職種一覧

特定技能で受け入れが認められている職種は、深刻な人手不足が課題となっている産業分野に限られています。現在は介護、ビルクリーニング、建設、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など16分野が対象で、それぞれの分野に細かい業務区分があります。

例えば建設分野では「土木」「建築」「ライフライン・設備」などがあり、農業では「耕種農業」と「畜産農業」に分かれています。介護分野では利用者の生活支援や身体介護が中心となり、特定の追加試験が必要です。

職種ごとに必要な技能試験や日本語能力水準が異なるため、採用前に該当分野の受け入れ条件を必ず確認する必要があります。また、職種によっては特定技能2号への移行が可能な場合もあり、長期的な人材計画を立てるうえで重要な情報となります。

受け入れに必要な社内準備と支援体制

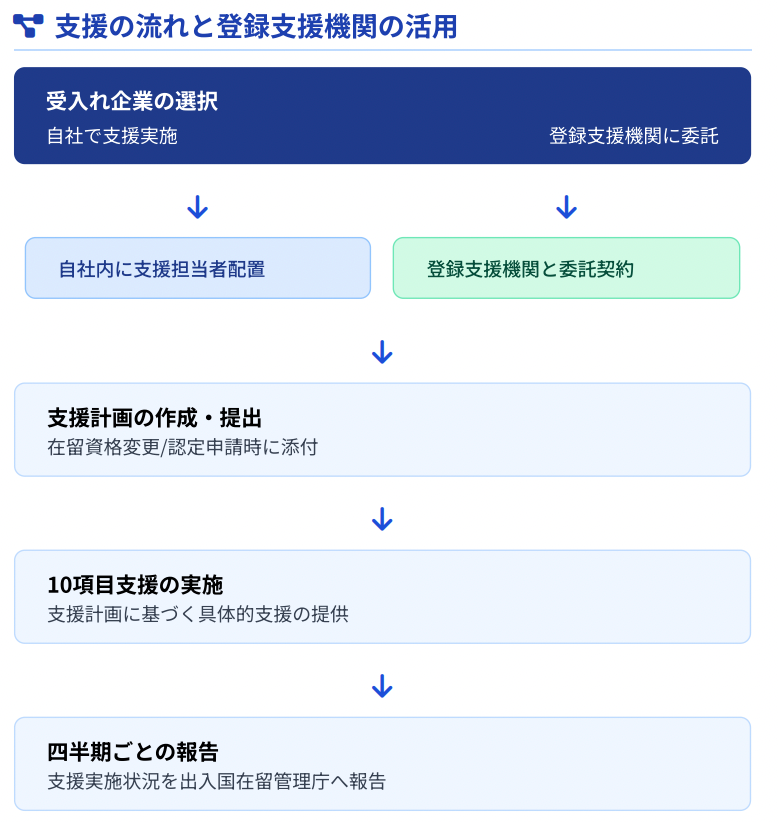

特定技能社員を受け入れるためには、採用前から社内の準備と支援体制の整備が欠かせません。まず、労働条件通知書や雇用契約書を日本人と同等の条件で作成し、母国語や理解できる言語で説明できる環境を整えます。

さらに、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会提供、住居確保や役所手続きの同行など、就労以外の生活面でのサポートが求められます。これらは受け入れ機関が直接行うか、登録支援機関へ委託することも可能です。

加えて、異文化理解の研修を社内で行い、受け入れ後のトラブル防止につなげることも重要です。日常的な相談窓口や定期面談の仕組みを設けることで、海外人材が安心して働ける環境を維持できます。こうした体制が整っていれば、採用後の定着率向上にもつながります。

5.特定技能:フローチャートで受入機関の要件を確認

特定技能:受入機関に必要な要件と義務

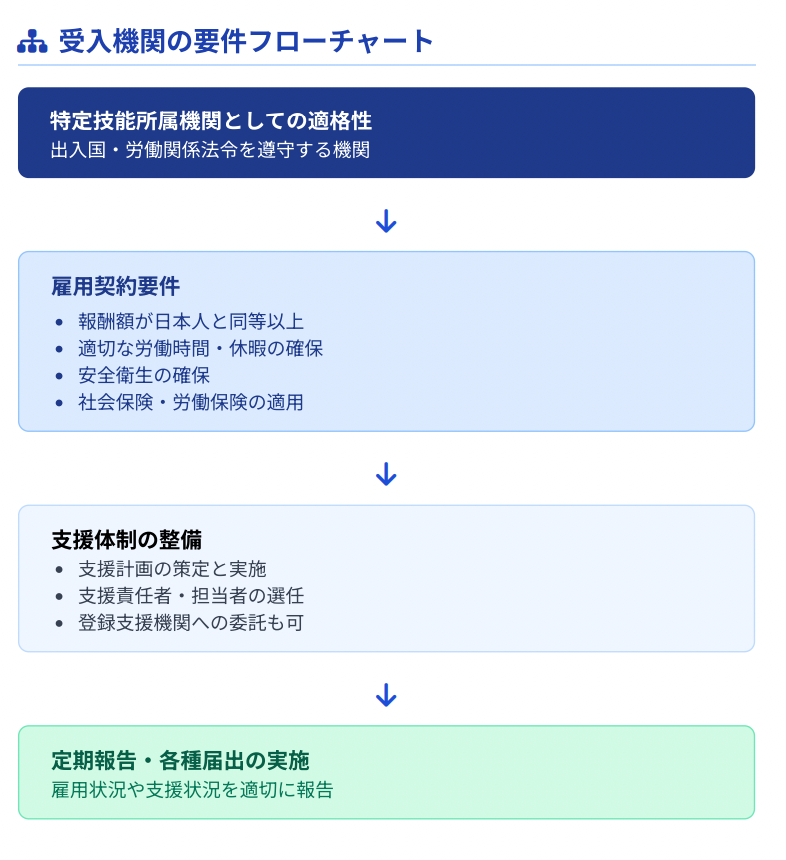

特定技能社員を雇用する企業(受入機関)には、法律で定められた要件と義務があります。まず、過去5年以内に入管法や労働関係法令の違反がないことが必要です。また、海外人材と結ぶ雇用契約は、日本人と同等以上の報酬や労働条件でなければなりません。

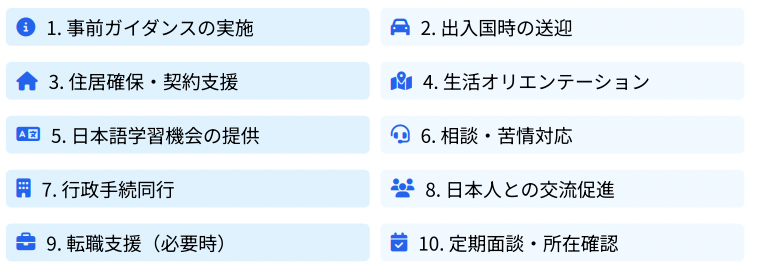

加えて、海外人材が理解できる言語で生活や業務のサポートを提供できる体制を整えることも要件の一つです。これは「1号特定技能社員支援計画」に基づいて実施され、生活オリエンテーションや日本語学習機会の提供など、10項目の支援内容が含まれます。

義務としては、契約内容の履行、支援計画の実施、出入国在留管理庁への定期的な報告が挙げられます。これらを怠ると、受け入れ資格を失ったり、行政から指導や改善命令を受ける可能性があります。

登録支援機関の役割と活用ポイント

登録支援機関は、受入機関の代わりに特定技能社員への生活・業務支援を行う専門機関です。支援内容には、空港からの送迎や住居探しの補助、行政手続きの同行、日本語学習の提供などが含まれます。

受入機関が支援業務をすべて委託すれば、自社で支援体制を整える必要がなくなりますが、その分委託費用が発生します。

また、委託する場合でも契約内容や支援計画の管理責任は受入機関に残るため、丸投げはできません。 活用のポイントは、支援実績や多言語対応力、迅速なトラブル対応能力を持つ機関を選ぶことです。

特に複数国籍の人材を採用する場合は、幅広い言語と文化に対応できる支援機関を選ぶことで、海外人材が安心して働ける環境を確保できます。

6. 特定技能で人手不足に対応するという選択肢

日本社会全体で人手不足が深刻化する中、企業が持続的に成長していくためには、従来の採用手法だけでなく、新しいアプローチを取り入れることが求められます。その一つの現実的な選択肢として、「特定技能」による海外人材の受け入れが注目されています。

特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ海外人材を、即戦力として受け入れられる制度です。介護、建設、農業、外食など、慢性的に人材が不足している業界において、優秀な人材を確保しやすくなるという利点があります。

特に、登録支援機関を通じて採用を行えば、ビザ取得のサポートから生活面の支援まで一貫してフォローを受けられるため、企業側の負担も軽減できます。

受け入れ企業としては、サポート体制を整えるとともに、日本語教育や職場内のコミュニケーション体制を充実させることで、海外人材が長く安心して働ける環境を構築することが可能です。

登録支援機関を活用するメリット

登録支援機関は、特定技能人材の採用から定着までをサポートする専門機関です。具体的には、以下のような支援を提供しています。

適切な人材のマッチング:業界のニーズに合った人材を紹介

ビザ申請手続きのサポート:在留資格取得の手続きを代行

入国対応と生活支援:住居の手配、日本の生活ルールの説明

職場での教育支援:業務研修、日本語研修の実施

定期面談・トラブル対応:労働環境の確認、課題解決の支援

こうした包括的なサポートにより、企業側の負担を大幅に軽減しながら、スムーズな受け入れを実現できます。

自社で受け入れ体制を整える

登録支援機関のサポートを受けることも大切ですが、最終的には受け入れ企業側が海外人材を定着させる環境を整えることが重要です。具体的には、以下の取り組みを行うことで、海外人材スタッフが安心して働ける環境を作ることができます。

日本語教育のサポート:業務に必要な日本語を学べる環境を提供

文化・業務ルールの明確化:マナーやルールを明確にし、混乱を防ぐ

既存スタッフとの交流機会を増やす:コミュニケーションを促進し、チームワークを強化

キャリアパスを明示する:長期的に働く意欲を高めるため、昇進やスキルアップの機会を提供

特に、初めて海外人材労働者を受け入れる企業は、「まずは登録支援機関を活用し、徐々に自社で支援体制を強化する」 という段階的なステップを踏むのがおすすめです。

特定技能 技能社員採用について

これにより、負担を抑えながら、優秀な海外人材労働者を確保し、企業の成長へとつなげることができます。適切な採用戦略とサポート体制を整え、特定技能人材の活用を最大限に活かしましょう。

ただし、文化や言語の違いが壁になる場合もあるため、受け入れ側のサポート体制や継続的な教育が成功の鍵を握ります。今後の介護業界にとって不可欠な存在といえるでしょう。

7.まとめ

特定技能制度は、日本の人手不足解消を目的に、特定分野で即戦力となる海外人材を受け入れる仕組みです。特定技能1号は最長5年の在留で家族帯同は不可、特定技能2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能という大きな違いがあります。

受け入れには、雇用契約の適正化や支援計画の作成、生活サポートなど、企業側に多くの要件と義務が課せられます。また、登録支援機関を活用することで、生活支援や手続きの負担を軽減できますが、最終的な責任は受入機関にあります。

本記事では制度概要から受け入れ手順、職種一覧、要件までを体系的に整理しました。フローチャートで全体像を把握することで、自社に適した採用方法を選びやすくなります。制度の特徴を理解し、適切な準備と体制を整えることが、海外人材の定着と活躍につながります。

特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE

GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。

特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。

「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。

コメント