運送業の人手不足はなぜ深刻化?国のデータと対策から読み解く2025年問題

- sou takahashi

- 2025年7月22日

- 読了時間: 16分

目次:

近年、運送業界では深刻な人手不足が続いており、物流の現場では日々「モノが運べない」リスクが高まっています。有効求人倍率の高止まり、ドライバーの高齢化、2024年問題による労働時間の制限など、状況は年々厳しさを増しています。

本記事では、国の統計データや政策動向をもとに、運送業における人手不足の実態とその背景、社会や産業全体への影響、そして今後取りうる対策までをわかりやすく解説します。

1.運送業の人手不足データとその実態

ドライバー不足の現状と背景とは

現在、物流業界ではドライバー不足が深刻な課題となっています。とくに中小企業を中心に、必要な輸送能力を確保できず、業務の遅延や受注の制限に追い込まれるケースも見られます。

この背景には、いくつかの構造的な要因が存在します。

課題項目 | 内容 |

労働環境の過酷さ | 長時間労働が常態化しているが、賃金は他産業と比べて高くない |

若年層の人気が低い | 労働条件や将来性への不安から若者に敬遠されやすい |

年齢構成の偏り | ドライバー全体の約6割が40代以上、若手の採用と定着が困難 |

働き方改革(2024年施行) | 時間外労働が年間960時間に制限され、実質的な輸送能力が減少する恐れ |

こうした現状から、ドライバー不足は一時的な人材難ではなく、業界全体の構造改革が求められる長期的な課題だといえるでしょう。

国土交通省の統計で見る人手不足の実情

国土交通省が公表している統計からも、ドライバー不足の深刻さは明らかです。業種別の有効求人倍率を見ると、運送業の数値は全産業平均を大きく上回っており、慢性的な人手不足が数字として表れています。

たとえば、2022年9月時点におけるトラック運転者の有効求人倍率は2.12倍でした。これは一人の求職者に対して、2社以上が求人を出しているという状態を意味します。全産業平均の約1.20倍と比べても、非常に高い水準であることがわかります。

引用:総務省 「令和3年 労働力調査」

また、ドライバーの平均年齢が上昇している点も見逃せません。45歳以上のドライバーが全体の約40%を占める一方で、29歳以下は1割というデータもあります。若年層の就職先として選ばれにくい実態が、統計にも反映されています。

このように、国が発表する客観的なデータからも、運送業界における人手不足は「一部の企業だけの問題」ではなく、業界全体に広がる構造的課題であることが読み取れます。

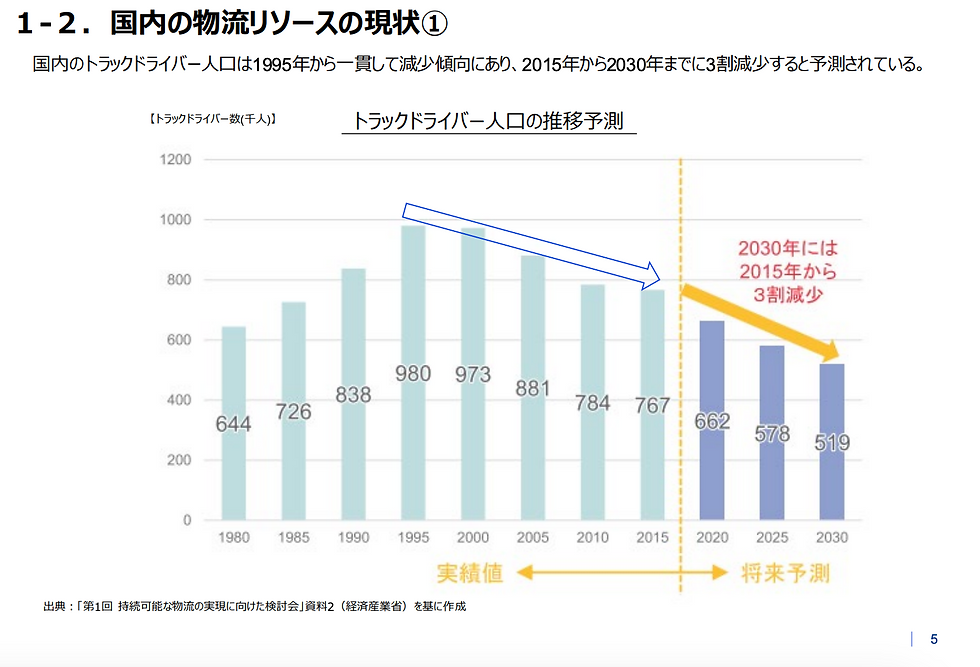

トラックドライバー不足の推移をグラフで解説

トラックドライバーの人手不足は、年々悪化の一途をたどっており、その傾向は各種の統計グラフからも明確です。過去10年間のデータを見ると、有効求人倍率の上昇とともに、ドライバー数の減少が進んでいます。

たとえば、国土交通省と厚生労働省の資料によれば、2013年には運送業全体の求人倍率は1.5倍程度でしたが、2023年には約3倍を超えました。一方、同期間における運送業従事者の数は増えておらず、むしろ高齢化により実働人員が減少傾向にあります。

引用:厚生労働省「令和 3 年 賃金構造基本統計調査」

また、トラック運転手の平均年齢もグラフで見ると明らかに右肩上がりで、将来的な退職者増加による人員不足が懸念されています。このままでは、2028年には27.8万人、2030年には34%の輸送力が不足するという推計もあります。

こうした推移を視覚的に捉えることで、ドライバー不足が一過性の人材難ではなく、持続的な業界課題であることがより鮮明になります。

特定技能 自動車運送分野社員採用について

2.運送業の人手不足データが社会に与える影響

物流業界全体に及ぶ影響と今後の懸念

トラックドライバーの不足は、単に一企業の課題にとどまらず、物流業界全体の運営体制に深刻な影響を与えています。輸送の担い手が減れば、物流網そのものが維持できなくなるリスクがあるためです。

影響項目 | 内容 |

輸送スケジュールの遅延 | 人手不足により配送回数が減少。納品の遅れが常態化し、特に中小企業では取引先への影響が懸念される |

輸送コストの上昇 | ドライバー確保や再配達対応のコスト増により、物流コスト全体が圧迫され、商品価格上昇の可能性も |

地方・過疎地域の物流維持困難 | 採算が合わない地域から業者が撤退し始めており、地域経済や住民生活への支障が懸念されている |

小売・EC業界で深刻化する配送負担

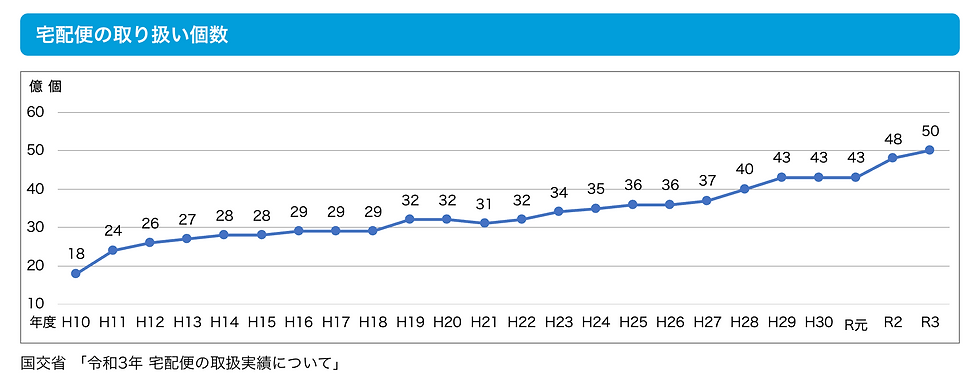

引用:国交省 「令和3年 宅配便の取扱実績について」

ドライバー不足は、特に小売業やEC(電子商取引)業界において深刻な課題となっています。これらの業界は商品を顧客のもとへ迅速かつ確実に届けることが事業の要であり、その根幹に物流があるからです。

近年、EC市場は拡大の一途をたどっており、少人数で多数の配送をこなす「宅配便」への依存度が高まっています。しかし、ドライバーの数が追いつかないことで、当日配送や翌日配送といったサービス品質の維持が難しくなってきました。

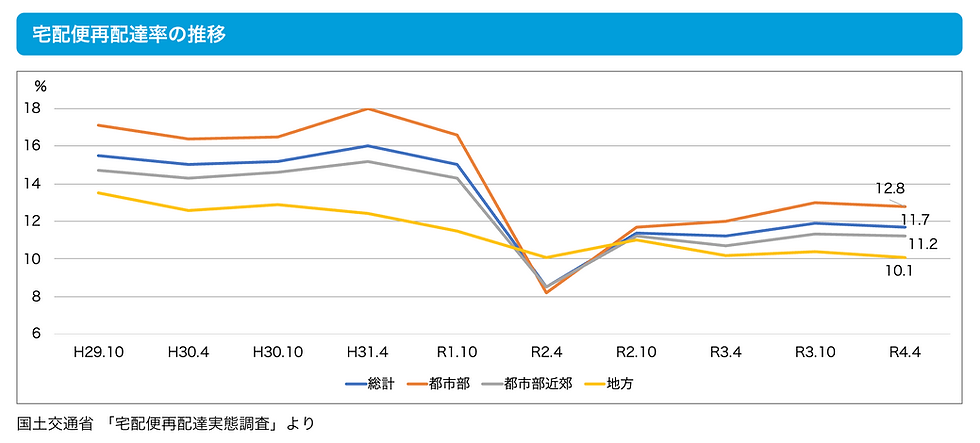

引用:国土交通省 「宅配便再配達実態調査」より

さらに、再配達の負担も大きな問題です。時間指定がうまく機能しないケースや、受け取り不在による再配達の多発が、ドライバー1人あたりの作業負荷を増加させています。結果として、離職率の上昇や新規採用の難化といった悪循環が発生しています。

企業側も、置き配の導入や宅配ロッカーの活用など工夫を重ねていますが、それだけでは限界があります。今後は、消費者も含めた「受け取り方法の見直し」や「物流負担の共有」が不可欠となってくるでしょう。

ドライバー不足は本当に嘘なのか?

インターネットや一部のメディアでは、「ドライバー不足は作られた問題」「本当は足りている」といった意見も散見されます。しかし、統計データや現場の声を踏まえると、そのような主張は現実と大きく乖離しています。

たしかに、一部の地域や大手企業では一定の人材を確保しているケースもあります。しかし、業界全体で見ると、有効求人倍率が平均を大きく上回っていることや、ドライバーの高齢化が急速に進んでいる事実から、人手不足が進行しているのは明らかです。

また、「足りている」という声の多くは、求人内容が過酷すぎて応募者が集まらないという構造的な問題を無視しています。条件を満たす人材が市場に存在しても、実際の職場にマッチしていなければ意味がありません。

結果として、「ドライバー不足は嘘」という見方は、一部の現象を過剰に一般化したものであり、業界の現状を正確に反映しているとは言いがたいでしょう。今必要なのは、感情論ではなく、正確なデータと現場の実情に基づく議論です。

3.運送業の人手不足データに基づく主な原因

なぜ配送業で人手不足が常態化しているのか

配送業界では、長年にわたって人手不足が慢性化しています。これは一時的な人材流出ではなく、複数の要因が重なった結果として、構造的な問題に発展しているからです。

課題項目 | 内容 |

物流量の増加と業務の複雑化 | EC普及により宅配需要が急増。荷物量だけでなく、配達先・時間指定の対応など業務が複雑化している |

職種としての負担の大きさ | 長時間拘束や休憩不足など、体力的・精神的に負担が大きく、若年層に敬遠されがち |

人材定着の難しさ | 慢性的な人手不足が離職率の高さや教育コスト増加を招き、採用しても定着しにくい悪循環に陥っている |

このように、配送業界では構造的な負担の蓄積により、人手不足が日常化しているのが現状です。

ドライバーが減少している本当の理由

トラックドライバーの人数が減少している背景には、単なる人気低下以上の要因があります。実際には、職場環境・将来性・制度変更など複数の側面が影響しています。

減少要因 | 内容 |

将来への不安 | 荷待ち・再配達の増加により「働いても報われない」と感じ、若者が業界に定着しづらい |

時間外労働の上限規制(2024年) | 残業収入に依存していたドライバーが収入減を理由に離職、業界からの離脱を加速 |

地域差による人材確保の困難 | 地方では高齢化・人口減少の影響で応募者が集まらず、地域ごとの人材確保が難しくなっている |

このように、単純に「きつい仕事だから人が減っている」というわけではなく、制度や社会構造の変化も大きく関係している点が見逃せません。

高齢化・労働環境・待遇の課題とは

物流業界における人手不足の根本的な課題には、高齢化・労働環境・待遇の問題が密接に関わっています。これらの要素は互いに影響し合い、負のスパイラルを生み出しています。

課題分類 | 内容 |

高齢化の進行 | 平均年齢は約50歳。若手の流入が少なく、定年退職後の人材補充が困難 |

労働環境の厳しさ | 長時間運転に加え荷積み・荷降ろしなどの肉体労働、渋滞・荷待ち・天候対応などストレスが多い職場環境 |

待遇面の課題 | 長時間拘束にもかかわらず年収は全産業平均を下回り、休日や福利厚生面でも不利な点が多い |

このような複合的な問題を解決するには、単なる賃金アップでは不十分です。業界全体で働き方改革を進めると同時に、若者が「入りたい」と思える職場環境づくりが求められています。

特定技能 自動車運送分野社員採用について

4.運送業の人手不足データと国の対策

国土交通省が示す物流業界の課題認識

国土交通省は、物流業界の人手不足を「構造的な危機」と位置づけています。特に2024年問題を受けて、ドライバーの確保と働き方改革の両立が喫緊の課題とされています。

同省は、物流現場で何が起きているかを可視化し、荷主企業を含めた業界全体で課題解決に向けた意識を共有する必要性を強調しています。具体的には、労働時間の過多、荷待ち・荷役作業の長時間化、非効率な配送ルートといった問題が報告されています。

また、単に人手を増やすだけでは根本的な解決にならない点にも言及しています。持続可能な物流を実現するためには、テクノロジーの導入や取引慣行の見直しなど、多面的な対応が求められているとしています。

このように、国土交通省は「働き方」と「物流の仕組み」の両面からアプローチすることで、抜本的な改革の必要性を業界に訴えかけています。

公的統計と政策から見る改善への取り組み

公的統計を見ると、ドライバー不足は着実に進行していることが分かります。一方で、国や自治体も放置しているわけではなく、いくつかの政策的な取り組みが実施されています。

たとえば、厚生労働省の統計によれば、トラック運送業の有効求人倍率は長期的に高止まりしており、人材確保が困難な業種であることが明らかです。この状況に対応するため、国土交通省は「ホワイト物流推進運動」などを通じて、荷主と物流事業者の連携改善を促しています。

また、物流DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための補助金制度や実証事業の支援も行われています。これにより、WMS(倉庫管理システム)や配送マッチングサービスの導入が中小企業でも進みつつあります。

ただし、制度を作るだけでは機能しません。政策の効果を引き出すには、現場での理解と活用が不可欠です。そのためには、よりきめ細かな情報提供と、人材・コストの面での支援の拡充が求められます。

グラフでわかる政策の効果と限界

政策の成果は、グラフなどのデータを通しても一部確認できますが、同時にその限界も見えてきます。表面的な数値改善の裏に、依然として解決しきれていない課題が潜んでいるからです。

評価項目 | 内容 |

制度導入による改善点 | 「標準的な運賃制度」により、一部企業では適正運賃の確保と収入水準の改善が見られる |

効果の限定性 | 全国的なドライバー数や若年層の参入率には大きな変化がなく、人手不足の解消には至っていない |

地域・企業間の格差 | 大手企業は制度を活用できるが、中小企業では運用が難しく、対応の二極化が進んでいる |

現場の課題感 | 制度が存在していても「使えない」「現場に合わない」といった声が出ており、実効性に限界があるという指摘も |

グラフは客観的な状況を示す有力なツールですが、それだけで本質的な解決には至りません。今後は、数値の改善にとどまらず、働く人の実感にも根ざした政策の設計と運用が重要になります。

5.運送業の人手不足データから考える今後の対策

DX推進による業務効率化の可能性

物流業界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じた業務効率化が大きな注目を集めています。人手不足の抜本的な解決には、単なる採用強化だけでなく、業務そのものの効率化が不可欠だからです。

DXの代表的な取り組みとしては、配車管理システムの導入があります。従来は紙の伝票や電話で調整していた配車業務をデジタル化することで、担当者の業務負担を大幅に軽減できます。また、車両の位置情報をリアルタイムで把握できるようになり、無駄な待機時間の削減にもつながります。

倉庫内では、WMS(倉庫管理システム)や自動搬送ロボットの導入が進んでいます。これにより、人的ミスや作業時間のロスを削減でき、限られた人員でも高いパフォーマンスを維持できるようになります。

ただし、導入には一定の初期費用やITリテラシーの問題もあります。特に中小企業では「使いこなせない」「コストに見合わない」といった懸念が現場から聞かれます。そのため、自治体や国の支援制度を活用しながら、段階的な導入を検討することが望ましいでしょう。

海外人材や特定技能制度の活用方法

物流業界では、日本人だけでは人手を補いきれない状況が続いており、海外人材の活用が注目されています。特に「特定技能制度」は、実務経験を持つ海外人材を受け入れる手段として有効です。

特定技能制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、前者では日本語能力と技能試験に合格した海外人材が対象となります。物流分野においては、2023年から「自動車運送業」も対象に追加され、ドライバー職への受け入れが可能となりました。

実際に導入している企業では、コミュニケーションに工夫を凝らしたり、専用の教育体制を整えたりすることで、戦力として活躍する海外人材ドライバーが増えています。

また、海外人材を受け入れることで、業務の国際化や職場の多様性が進むというメリットもあります。

特定技能 自動車運送分野社員採用について

運送業に迫る2025年問題への備えとは

物流業界では「2025年問題」が注目を集めています。これは、団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、社会全体で労働力が急激に減少する問題です。

この影響を受けて、ドライバーの大量引退が予測されています。現在もドライバーの多くが50代以上であることを考えると、2025年以降はさらに人材不足が深刻化する可能性があります。これにより、今よりも一層「運べない」という状況が常態化するリスクが高まります。

また、高齢者向けサービスや医療物資の輸送といった需要が増加することも予想されており、これまで以上に柔軟で効率的な物流体制が求められます。

備えとしては、若年層や女性の採用強化に加え、海外人材の受け入れや自動運転技術の活用も現実的な選択肢です。さらに、企業ごとにBCP(事業継続計画)を策定し、地域連携や共同配送の検討も進めておくとよいでしょう。

単なる現場対応にとどまらず、中長期を見据えた体制づくりが今後のカギを握ることになります。

6. 特定技能で人手不足に対応するという選択肢

日本社会全体で人手不足が深刻化する中、企業が持続的に成長していくためには、従来の採用手法だけでなく、新しいアプローチを取り入れることが求められます。その一つの現実的な選択肢として、「特定技能」による海外人材の受け入れが注目されています。

特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ海外人材を、即戦力として受け入れられる制度です。運送業、介護、建設、農業、外食、自動車整備など、慢性的に人材が不足している業界において、優秀な人材を確保しやすくなるという利点があります。

特に、登録支援機関を通じて採用を行えば、ビザ取得のサポートから生活面の支援まで一貫してフォローを受けられるため、企業側の負担も軽減できます。

受け入れ企業としては、サポート体制を整えるとともに、日本語教育や職場内のコミュニケーション体制を充実させることで、海外人材が長く安心して働ける環境を構築することが可能です。

登録支援機関を活用するメリット

登録支援機関は、特定技能人材の採用から定着までをサポートする専門機関です。具体的には、以下のような支援を提供しています。

適切な人材のマッチング:業界のニーズに合った人材を紹介

ビザ申請手続きのサポート:在留資格取得の手続きを代行

入国対応と生活支援:住居の手配、日本の生活ルールの説明

職場での教育支援:業務研修、日本語研修の実施

定期面談・トラブル対応:労働環境の確認、課題解決の支援

こうした包括的なサポートにより、企業側の負担を大幅に軽減しながら、スムーズな受け入れを実現できます。

自社で受け入れ体制を整える

登録支援機関のサポートを受けることも大切ですが、最終的には受け入れ企業側が海外人材を定着させる環境を整えることが重要です。具体的には、以下の取り組みを行うことで、海外人材スタッフが安心して働ける環境を作ることができます。

日本語教育のサポート:業務に必要な日本語を学べる環境を提供

文化・業務ルールの明確化:マナーやルールを明確にし、混乱を防ぐ

既存スタッフとの交流機会を増やす:コミュニケーションを促進し、チームワークを強化

キャリアパスを明示する:長期的に働く意欲を高めるため、昇進やスキルアップの機会を提供

特に、初めて海外人材労働者を受け入れる企業は、「まずは登録支援機関を活用し、徐々に自社で支援体制を強化する」 という段階的なステップを踏むのがおすすめです。

特定技能 自動車運送分野社員採用について

これにより、負担を抑えながら、優秀な海外人材労働者を確保し、企業の成長へとつなげることができます。適切な採用戦略とサポート体制を整え、特定技能人材の活用を最大限に活かしましょう。

7.まとめ

運送業界における人手不足は、単なる一時的な採用難ではなく、構造的かつ長期的な課題として深刻化しています。国土交通省の統計や各種グラフからも、ドライバーの高齢化や若年層の定着難、業務負担の大きさなど、複数の要因が複雑に絡み合っている現状が明らかです。

今後は、DXの推進や海外人材の活用、働き方改革など多方面からのアプローチが必要とされます。また、2025年問題を見据えた中長期的な備えも不可欠です。

企業・行政・社会全体が連携し、持続可能な物流体制の構築に取り組むことが、将来の安定した輸送網維持の鍵となるでしょう。

特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE

GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。

特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。

「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。

コメント