事前ガイダンスとは?必ず行うべき支援内容とポイント

- sou takahashi

- 2025年7月15日

- 読了時間: 15分

目次:

特定技能社員を受け入れる企業にとって、「事前ガイダンス」は単なる義務ではなく、雇用の成功を左右する最初の鍵です。伝えたつもりが誤解を生み、離職やトラブルの原因になることも。

この記事では、制度の基本から実施のコツ、他社との差がつく工夫まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

1. はじめに:なぜ「事前ガイダンス」が重要なのか?

企業が特定技能社員を受け入れる上で最初の信頼形成ステップ

特定技能社員の受け入れにおいて、最も初期に行う「事前ガイダンス」は、単なる説明ではなく、海外人材との信頼関係を築くための第一歩です。 この段階でのコミュニケーションがスムーズに進むかどうかは、その後の就業・生活支援にも大きな影響を与えます。

項目 | 内容 |

ガイダンスの役割 | 単なる説明ではなく、海外人材との信頼形成の第一歩 |

コミュニケーションの重要性 | 初期段階の対応が、その後の就業・生活支援に影響する |

海外人材の立場 | 日本の企業が「最初の社会的な接点」、文化や言語の違いによる不安がある |

良い対応の例 | 丁寧な傾聴・母国語での説明・生活面の支援により安心感を提供し、離職率が低下 |

悪い対応の例 | 形式的な説明や理解確認を怠ると、「大切にされていない」と誤解される可能性あり |

効果・メリット | 不安解消 → 定着意欲向上 → 離職防止 → 安定した雇用・業務継続に貢献 |

受け入れのスタート時に、相手の不安に寄り添いながら丁寧に説明を行う姿勢こそが、「この会社で長く働いていきたい」という気持ちを生む土台となります。

企業にとっても、安定した雇用と業務の継続につながる重要なステップです。

法的義務だけではない「定着支援」「トラブル回避」の要

「事前ガイダンス」は法律上の義務として位置づけられていますが、それだけに留まらず、海外人材が職場や日本社会に定着するための鍵にもなります。 ガイダンスを通じて、本人が働く環境や生活に対する理解を深めることができれば、不安や誤解を抱えることなく、新しい生活をスタートすることが可能になります。

現場では、ガイダンスが不十分だったことで「思っていた仕事内容と違った」「住む場所や費用の説明が曖昧だった」といった理由から早期に離職してしまうケースも珍しくありません。また、文化や法律の違いに気づかずにトラブルへ発展する事例もあります。

一方、ガイダンスの段階でしっかりと説明を行い、本人の理解を確認する仕組みを導入している企業では、定着率が上がり、トラブルも大幅に減少しています。例えば、契約内容や生活ルールを図解付きの資料で説明したり、理解度を口頭で確認するなどの工夫が有効です。

結果的に、企業にとっても安定した雇用の確保や、管理コストの削減というメリットがあります。単に義務だからではなく、「定着のための仕組み」として事前ガイダンスを見直すことで、受け入れの質が大きく変わってくるのです。

2. 「事前ガイダンス」とは?【制度の背景と法的義務】

出入国在留管理庁が定める義務的支援の一つ

「事前ガイダンス」は、出入国在留管理庁が義務づけている支援項目のひとつです。これは、特定技能社員が日本で安心して働き、暮らしていけるように、雇用開始前に受け入れ機関が責任を持って行うべき支援内容と位置付けられています。

具体的には、雇用契約の内容、働く場所や仕事内容、給与、生活に関する基本的なルールなどを、特定技能社員本人が理解できる言語で丁寧に説明する必要があります。形式的な読み合わせではなく、相手がしっかり理解しているかを確認しながら進めることが求められます。

この支援は、他の支援(住居確保支援、生活オリエンテーションなど)と並んで、「義務的支援」として分類されており、実施しなければ在留資格申請そのものが認められなくなる可能性もあります。つまり、採用活動の一部ではなく、「法令に基づいた正式な支援義務」という扱いになります。

「1号特定技能社員支援計画」に含まれる

事前ガイダンスは、「1号特定技能社員支援計画」において明確に記載しなければならない支援項目です。

項目 | 内容 |

支援計画の目的 | 入国から就労・生活までを支援するための計画書。出入国在留管理庁の審査対象。 |

支援計画に含まれる内容 | 生活支援、職場でのフォロー体制など。 |

事前ガイダンスの位置づけ | 支援全体の出発点。契約内容や生活の基本を理解してもらうことで、他の支援の効果を高める。 |

計画書に必要な記載事項 | ガイダンスの実施場所・方法・使用言語・通訳の有無・説明内容などの詳細を明記する必要がある。 |

つまり、ガイダンスを適当に済ませることはできず、計画段階からしっかりと準備することが求められます。

ガイダンス未実施が与えるリスク(申請却下、行政指導など)

事前ガイダンスを適切に行わなかった場合、最も直接的なリスクは「在留資格の申請が却下される」ことです。

項目 | 内容 |

責任の所在 | 支援の不備は海外人材ではなく受け入れ企業側の責任とされる |

ガイダンス未実施の影響 | 事前準備が整っていても、ガイダンスがなければ受け入れ不可 |

ガイダンス不備の結果 | 行政指導・是正勧告・受け入れ制限・登録支援機関の登録取消につながる可能性がある |

現場トラブルのリスク | 内容理解の不足により、業務の認識違い・給与誤解・早期離職・労使トラブルが発生する恐れがある |

制度的なリスクだけでなく、企業運営にも影響を与えかねないため、事前ガイダンスは形式ではなく実質的な説明として真剣に取り組む必要があります。

事前ガイダンスについて

3. 事前ガイダンスの対象と実施タイミング

事前ガイダンスは、特定技能社員を受け入れるすべての企業に求められる重要な支援のひとつです。対象者には、大きく分けて「新規入国者」と「国内在留資格変更者」の2種類があります。

項目 | 内容 |

対象者の種類 | ● 新規入国者:母国から来日予定の人材● 国内在住者:留学生や技能実習生からの在留資格変更者 |

実施のタイミング | 雇用契約の締結前、かつ在留資格認定証明書や在留資格変更申請の前に実施 |

実施の方法(形式) | ● 対面またはオンライン(テレビ電話・WEB会議)● メールや郵送のみは不可● カメラ越しの本人確認が必須 |

所要時間の基準 | 3時間以上の実施が必要(出入国在留管理庁で明確に定められている) |

注意点 | 時間が不足すると「理解不足」と判断され、審査時に不備と見なされるリスクがある |

すべての対象者に対し、丁寧かつ十分な時間をかけて説明を行うことが、後々のトラブルを防ぎ、企業と海外人材双方にとって良好な関係づくりにつながります。

4. 【義務的支援】ガイダンスで説明すべき10項目+具体例

項目名 | 説明ポイント | 具体的な補足例 |

雇用契約の内容 | 労働条件、勤務地、報酬 | 母国語で翻訳した雇用契約書を用意し、勤務時間や休日、給与の支払い日なども丁寧に説明する。 |

活動可能な業務 | 在留資格で許可されている業務範囲のみ実施 | 実際の業務例と一緒に、「やってはいけない業務」も明示。不法就労リスクを伝える。 |

手続き説明 | 在留資格の認定や変更の流れ | 申請から入国、カード受け取りまでのステップを図で説明。タイムライン資料が有効。 |

保証金NG | 保証金や違約金を含む契約は禁止 | 違反事例(例:途中退職でペナルティ)を紹介し、本人が関与していないかも確認する。 |

紹介料確認 | 支払いの有無、金額の透明化 | 紹介料の詳細と支払日を確認。本人が自発的に同意している証明書の署名も必要。 |

費用負担禁止 | 支援費用は企業が全額負担 | 通訳代、送迎費などを海外人材に請求してはいけない点を強調。負担範囲を明記すると良い。 |

送迎義務 | 空港や港から居住地への送迎が必要 | 地域別に送迎の流れを説明。送迎手段(バス・社用車など)も具体的に伝える。 |

相談窓口の設置 | 苦情や相談ができる体制の明示 | 担当者名、連絡先、対応時間を伝える。本人が利用しやすいように、母国語対応の案内も可。 |

その他 | ハラスメント防止、宗教・文化の配慮 | 任意支援と区別しつつ、企業として対応すべき姿勢を示す。礼拝スペースや服装配慮など例示。 |

理解度確認 | 本人が理解しているかどうかのチェック | 口頭質問、ミニテスト、ロールプレイ等を取り入れて理解を確認。通訳者の補助も活用。 |

5. 【任意的支援】やっておくと信頼につながる説明

特定技能社員が日本で安心して暮らしていくためには、仕事だけでなく生活面での事前情報提供も欠かせません。法律で義務とはされていないものの、こうした説明を丁寧に行うことで不安や誤解を減らすことができ、職場への定着にも良い影響を与えます。

ここでは、任意的支援として押さえておきたい生活情報の具体例を5つ紹介します。

■ 日本の気候と服装

日本は四季がはっきりしており、季節ごとに適した服装があります。たとえば冬の北海道では防寒着が必須ですが、東南アジア出身の方にとってはその寒さ自体が初体験です。

地域に応じた気温の傾向や服装の目安を伝え、事前に準備してもらえるようにしましょう。写真付きの資料を用意するとイメージがつきやすくなります。

■ 持ち込み禁止物(文化・宗教配慮含む)

日本の法律では、空港への入国時に持ち込めない物がいくつか定められています。代表的な例として、肉製品、果物、一部の薬などが挙げられます。出発前に「禁止されている物一覧」を提示することで、空港でのトラブルを防ぐことができます。

また、宗教上必要な品や儀式に使う物についても、事前に確認しておくと円滑な入国が可能になります。

■ 最初の生活費の目安

来日直後は、住居契約や日用品の購入などでまとまった支出が発生します。たとえば敷金・礼金・家賃前払いで10万円以上かかるケースも少なくありません。

事前に目安金額を伝え、「現金はどれくらい必要か」「クレジットカードは使えるか」などの具体的な情報を共有することが大切です。地域によって物価も異なるため、その点も補足しておきましょう。

■ 制服・備品の支給内容

仕事に必要な制服や作業着、ヘルメットなどが会社から支給される場合は、その内容をあらかじめ説明します。自分で用意するもの、企業側が準備するものの境界が曖昧だと、入社初日にトラブルになることもあります。

支給時期やサイズの確認方法も合わせて伝えると、より親切です。

■ ゴミの出し方や電車の乗り方など生活マナー

日本では地域ごとにゴミ出しのルールが厳格に定められており、分別や曜日指定などが必要です。また、電車内でのマナーや騒音への配慮など、生活の中で気をつけるべきポイントもあります。

こうした情報は生活オリエンテーションでも扱うことがありますが、事前ガイダンスで軽く触れておくと、本人の安心感につながります。自治体の多言語ガイドブックを紹介するのも効果的です。

これらの情報は任意支援とされていますが、海外人材にとっては「日本で働く前に知っておきたいこと」の代表例です。言葉の壁や文化の違いを乗り越えて安心して生活をスタートできるよう、細やかな配慮を心がけましょう。

事前ガイダンスについて

6. 実施の工夫・運営ノウハウ【他社と差がつくポイント】

事前ガイダンスを「ただ実施するだけ」で終わらせてしまうのは非常にもったいないことです。同じ3時間を使っても、その進め方ひとつで理解度も満足度も大きく変わります。

ここでは、他社との差を生むための具体的な運営の工夫や現場で活用できるノウハウを紹介します。

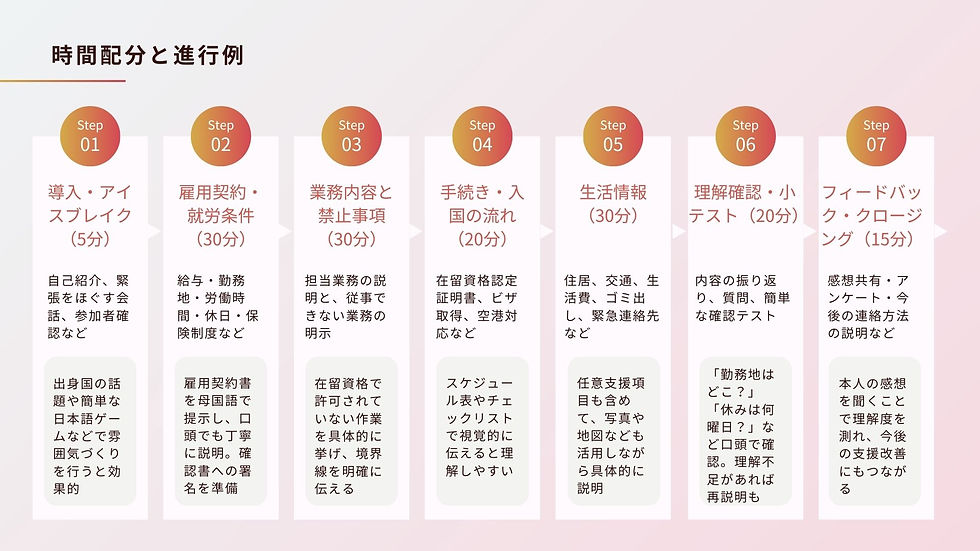

■ 時間配分と進行例でムダなく実施する

ガイダンスの基本的な所要時間は3時間以上と決められていますが、ただ長く話すだけでは相手の集中力が続きません。事前にしっかりと進行スケジュールを設計し、内容ごとに時間を区切ることで、メリハリのある説明が可能になります。

たとえば以下のような配分が参考になります。

このように計画的に構成すると、説明漏れも防げますし、説明者の負担も軽減できます。

■ 海外人材が理解しやすい「伝わる日本語」の工夫

専門用語や抽象的な表現は避け、シンプルで具体的な言い回しを心がけましょう。たとえば「社会保険制度」ではなく「毎月のお給料から引かれるお金のこと」など、生活に結びついた説明に置き換えると伝わりやすくなります。

また、指差ししながら話す、図やイラストを使うといった視覚的な補助も効果的です。言葉だけでは理解が難しいと感じた場面では、紙に書いて説明するだけでもコミュニケーションが大きく改善されます。

■ 通訳・翻訳の手配方法とおすすめツール

海外人材が十分な日本語力を持っていない場合、通訳の準備が必須です。社内に母国語対応ができるスタッフがいない場合は、外部通訳者やオンライン通訳サービスの活用を検討しましょう。

ZoomやGoogle Meetを使えば、遠隔で通訳者を招いての実施も可能です。また、事前に翻訳されたガイダンス資料をPDFで配布するだけでも理解度が向上します。翻訳ツールとしては、DeepL翻訳など自然な表現に強いサービスを使うと精度が高くなります。

■ 理解確認には小テストや口頭質問を活用する

「理解できましたか?」という問いかけでは、本当の理解度は分かりません。そこで効果的なのが、口頭での確認質問や簡単なミニテストの導入です。

たとえば、「勤務地はどこですか?」「給料日はいつですか?」と質問して本人に答えてもらうだけで、説明がきちんと伝わっているかを確認できます。緊張しがちな場面でも、選択式の質問にすると答えやすくなります。

■ ハイブリッド開催の実例(オンライン+通訳チャット)

コロナ禍以降、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式も一般的になっています。たとえば、Zoomで全体説明を行いながら、通訳者がチャットで要点を母国語で補足する形です。

この方法であれば、通訳の負担が軽減されるうえ、参加者も自分のペースで内容を確認できます。スマートフォンを併用して、画面で資料を見ながらチャットを読むスタイルも定着しつつあります。

こうした工夫を取り入れることで、形式的なガイダンスから一歩踏み込んだ「伝わるガイダンス」が実現できます。相手に合わせた配慮をする姿勢そのものが、企業への信頼感を生み出す重要な要素です。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 通訳は必ず用意しないとダメ?

はい、特定技能社員が日本語での説明を十分に理解できない場合は、通訳の用意が必要です。事前ガイダンスでは「本人が内容を正確に理解すること」が求められており、理解が不十分なまま進めた場合、ガイダンス実施として認められない可能性があります。通訳は社内スタッフでも構いませんが、専門用語が多い場合は外部の専門通訳を手配したほうが安心です。

Q2. 入社辞退した場合、再ガイダンスは必要?

はい、原則として再ガイダンスが必要になります。なぜなら、事前ガイダンスは「特定の雇用契約内容に基づいて実施するもの」であり、入社を辞退して新しい企業に就職する場合は、契約条件や職務内容が変わるためです。そのため、新しい企業での雇用契約に基づいたガイダンスを、再度しっかりと行う必要があります。

Q3. 説明は動画でもOK?

動画を補助的に使うことは可能ですが、それだけでガイダンスを終えることはできません。出入国在留管理庁では、本人の理解を確認できるよう「対面またはオンラインでのリアルタイム説明」が求められています。録画された動画のみの提供は、一方通行の説明とみなされるため不適切です。動画は理解の補助として使い、必ず質疑応答や確認の時間を設けましょう。

Q4. 海外在住者への時差対応はどうすればいい?

海外にいる人材へのガイダンスを行う場合、時差を考慮した柔軟なスケジュール設定が必要です。たとえば、フィリピンやベトナムであれば日本との時差は1〜2時間程度ですが、南米や中東の場合は10時間以上の差があることもあります。

受け入れ企業の業務時間にこだわらず、現地時間に合わせた朝早くや夜遅めの実施を検討するなど、相手に配慮した時間調整が大切です。また、事前に日程をしっかり共有し、参加可能な時間帯を確認しておくとスムーズに進められます。

8. まとめ:ガイダンスは義務である以上に信頼形成の土台

事前ガイダンスは、特定技能社員の雇用において避けては通れない法的義務ですが、それ以上に重要なのは「受け入れ企業と海外人材との信頼関係を築く場」だという認識です。形式的に説明しただけでは、本当に理解してもらえたとは言えません。とくに文化も言語も異なる海外人材にとっては、わずかな誤解が不安や不信感につながることもあります。

実際の現場では、「伝えたつもりだった」が「伝わっていなかった」というケースが多く見られます。だからこそ、通訳を活用したり、図や例を用いた説明を取り入れたりと、「伝える」だけでなく「伝わる」工夫が求められます。

ガイダンスの質を高めることで、誤解やミスを未然に防ぎ、スムーズな就労と定着につなげることができます。

また、自社での実施が難しい場合や、多言語対応に不安がある場合は、登録支援機関を活用するのも有効な選択肢です。制度や文化に精通した専門スタッフによるサポートを受けることで、ガイダンスの質が安定し、海外人材本人にとっても安心感のあるスタートが切れるようになります。

事前ガイダンスについて

義務だから実施する――という姿勢ではなく、「一緒に働く仲間として迎える準備」と捉えて丁寧に行うことが、結果として職場全体の雰囲気や定着率にも良い影響を与えます。これから特定技能人材の受け入れを進めていく企業こそ、まずはこの初めの一歩をしっかりと踏み出していきましょう。

特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE

GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。

特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。

「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。

コメント